お店は山梨県河口湖に移転し『Cafe DINA』として運営されている。美味しいププサを日本で食べるということを諦めてはならない。住所等情報をUpdateしている。

エル・サルバドルの代表的な料理は何かと問われれば、間違いなく誰もが「ププサ(Pupusa)」と答えるであろう。それは、メキシコにおけるトルティージャに匹敵するほど、その土地に根付いた存在であり、サルバドル人にとってのソウルフードであり、まさに血となり肉となる料理である。つまり、サルバドルからの移民コミュニティが存在する地域には、必ずと言ってよいほどププサを提供する店が存在している。

私自身はサルバドール出身ではないが、その美味しさに魅了されており、渡米の際には必ずププサを食べることにしている。なお、サルバドル人は米国に多く移住していることでも知られている。

ププサは、トウモロコシあるいは米の粉を用いて作られる。代表的な具材としては、チーズ、豆、チチャロン(豚肉の皮などを炒めたもの)があり、それらのペースト状の具が生地に包み込まれて焼かれる。米国のププセリア(ププサ専門店)では、ハラペーニョ、魚、ペパロニなど、バリエーション豊かな具材を用いたアレンジも提供されている。

ププサには、トマトソースや、キャベツ・ニンジン・唐辛子・オレガノなどを使ったピクルス「クルチド(Curtido)」が添えられるのが一般的である。なお、伝統的な食べ方としては、手づかみで食すのが正式である。

ププサの起源

ププサの具体的な起源は明確には分かっていないものの、専門家の間では、「エル・サルバドルという特定の国に由来するものではなく、先史時代のメソアメリカに起源がある」という点で意見が一致している。実際、私が初めてププサを口にしたのはメキシコであり、その後コスタリカでもそれに出会うことができた。

「コロンブス以前のププサは、現代のそれとは異なる料理であった」と指摘するのは、エルサルバドル工科大学(Universidad Tecnológica de El Salvador)人類学博物館長である人類学者、ラモン・リバス(Ramón Rivas)である。

リバスは、修道士ベルナルディノ・デ・サアグン(Bernardino de Sahagún)が1585年に著した『新スペインの物事の一般的な歴史(Historia General de las Cosas de Nueva España)』を参照し、そこに記された「肉と豆を混ぜた生地を調理した料理」が、特定の国に属するものではなく、メソアメリカ広域で生まれた料理であり、先ヒスパニック時代にまでその起源を遡ることができると述べている。

これに対し、サルバドルの歴史家アルフレッド・ラミレス(Alfredo Ramírez)は、「ヒスパニック以前のププサとは、豆を包んだトルティーヤに過ぎず、現在のような肉やチーズが入った形ではなかった。なぜなら牛肉や豚肉はスペイン人の到来とともにもたらされたものであり、これらの具材が使われるようになったのは植民地時代以降のことである」と指摘する。

一方で、人類学者ホルヘ・アバロス(Jorge Ávalos)は、リバスの説は決定的なものではなく、サアグンが記述しているのは、実際にはメキシコで頻繁に調理されるタマレス(tamales)やゴルディタスを指している可能性もあると述べている。実際、サアグンの記述には「タマレの生地に煮豆を混ぜ込む方法」について書かれており、内容としては「エンパニージャのような肉入りタマレを作る優れた料理人、つまり良い女性」の特徴を述べたものである。

また、別の研究者によれば、メキシコのゴルディタや、ベネズエラのアレパ・レジェナとは、具材の種類や調理方法が異なっており、ププサは明確に区別される料理であるとする見解もある。

さらに、ププサという言葉の語源については、中南米の先住民族であるナワトル語に由来するという説が有力である。その語義は「大きな」「詰められた」といった意味を持ち、料理の形状や構造を的確に表している。

現代のププサ

現在提供されているププサに関する記述として知られているのは、グアテマラの詩人ホセ・バトレス・モントゥファル(José Batres Montúfar)によるものである。彼がニカラグアを通過する途中、家族に宛てた手紙の中には、直径1メートルにもなる巨大なププサが8枚で半レアルだったこと、そしてそれが労働者にとって欠かせない食べ物であることが記されている。

1942年には、言語学者のリサンドロ・サンドバル(Lisandro Sandoval)が著書『Semántica Guatemalense』の中で、ププサをマヤ起源のグアテマラ料理として紹介している。彼は「厚いトルティーヤの中に、豆、チーズ、ロロコ、アヨテ(かぼちゃ)の花などを詰めたもの」とし、「通常のトルティーヤを用いても作られるが、それは折りたたまれていて常に具材が包み込まれており、半円形をしている」と述べている。

思い返せば、私がメキシコで食べたププサも中にカボチャの花が入っていたと記憶している。私自身は、ププサを注文する際にトウモロコシ粉と米粉の選択肢がある場合、ついトウモロコシ粉を選んでしまう。それは、ラテンアメリカにおけるこの手の食べ物が、どうしてもトウモロコシと深く結びついているというイメージがあるからである。

しかしながら、ラテンアメリカ地域においても米は重要な作物である。たとえば「ガジョ・ピント(Gallo Pinto)」は豆と米を組み合わせた料理であり、中米における日常食の代表格である。米粉で作られたププサはグルテンフリーであるため、健康志向の人々にも人気がある。

ププサはエル・サルバドルを代表する食文化である。たとえその起源がメソアメリカ全体にあったとしても、他国におけるププサ専門店(ププセリア)の数は圧倒的に少ない(筆者はメソアメリカ全域を旅したわけではないため、ある程度の推測も含む)。こうした背景を受けて、エル・サルバドルの立法議会は2005年4月1日、毎年11月の第2日曜日を「全国ププサの日(El Día Nacional de la Pupusa)」と制定した。この日には全国各地でププサの祭りが開催され、ププサコンテストなども行われるという。

ププサと東京

サルバドル人は出稼ぎ労働者として海外で働くことが多い。上述のとおり、アメリカ合衆国には多くのサルバドル人が居住しており、その数はおよそ250万人にのぼるとされている。彼らの多くは、故郷に家族への仕送りを行っており、2020年の送金総額は約59.18億ドルに達した。これはエルサルバドルのGDPの約23%に相当する。

このような状況を踏まえ、ナイブ・ブケレ(Nayib Armando Bukele Ortez)大統領は、家族送金にかかる手数料を抑える目的で、米ドルに加えて仮想通貨ビットコインを国家通貨として導入した(詳細はこちら)。海外で汗水を流して得た収入が、金融機関によって高額な手数料として差し引かれることへの対策である。

一方、日本で暮らすエルサルバドル人は、2021年2月時点でわずか150人に過ぎず、その数は少ない。これは、日本国内におけるエルサルバドル料理店の少なさにも比例している。

しかし、肩を落とす必要はない。なぜなら、日本でもププサを味わうことが可能だからである。「いつでも」とはいかないが、東京・麹町にある店舗では週末限定でププサを提供している。営業日はやや限定されるものの、本場のエルサルバドル人女性(サルバドレーニャ)が作るププサを東京で味わうことができる貴重な機会である。

メニューは比較的シンプルで、ププサやチョリパンなどが中心となっている。また、エルサルバドルの代表的な飲料である「オルチャータ」も提供されている。ちなみに、私が注文したのはチーズと豆のププサで、優しい味わいの豆のスープがセットで付いてきた。

なお、チョリパンはアルゼンチン風のそれとは全く異なるとの友人からの情報もある。また、料理に使用されているソースにはパクチーが使われているため、苦手な人は注意が必要である。

PEvita(麹町)

![]() 住所 東京都千代田区麹町4-8 高善ビル2階 (2F, 4-8, Kojimachi Chiyoda-ku,Tokyo)

住所 東京都千代田区麹町4-8 高善ビル2階 (2F, 4-8, Kojimachi Chiyoda-ku,Tokyo) ![]()

![]() 電話 03-5213-9839

電話 03-5213-9839

![]() 価格帯

価格帯 ![]()

![]() 営業時間

営業時間

土日:おおよそ11:00〜18:00(SNSで確認の事)

このお店自身は「ゼン・カフェマリーナ(Zen Cafe Marina)」の場所を借りていることから、同看板を目指すこととなる。現金のみ、Wi-fi、電源提供あり。

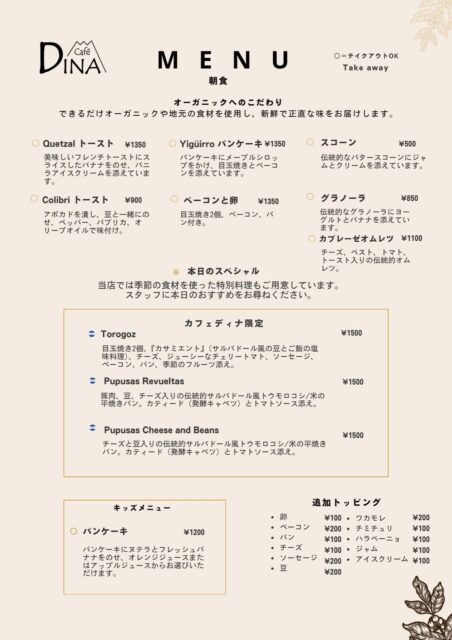

Cafe DINA(河口湖)

![]() 住所 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3921

住所 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3921

(3921 Funatsu, Fujikawaguchiko, Minamitsuru District, Yamanashi 401-0301) ![]()

![]() 電話 0555-25-7667

電話 0555-25-7667

![]() 価格帯

価格帯 ![]()

![]() 営業時間

営業時間

朝食 09:00〜12:00、昼食 12:00〜14:00(ラストオーダー 13:30)※時間は要確認

![]() HP https://menu.cafedina.cafe/

HP https://menu.cafedina.cafe/

参考資料:

1. Introducción a la pupusa: Plato nacional de El Salvador

2. Las Pupusas: Historia, Evolución y Popularidad Nacional

No Comments