(Photo: Sarah Lee/The Guardian)

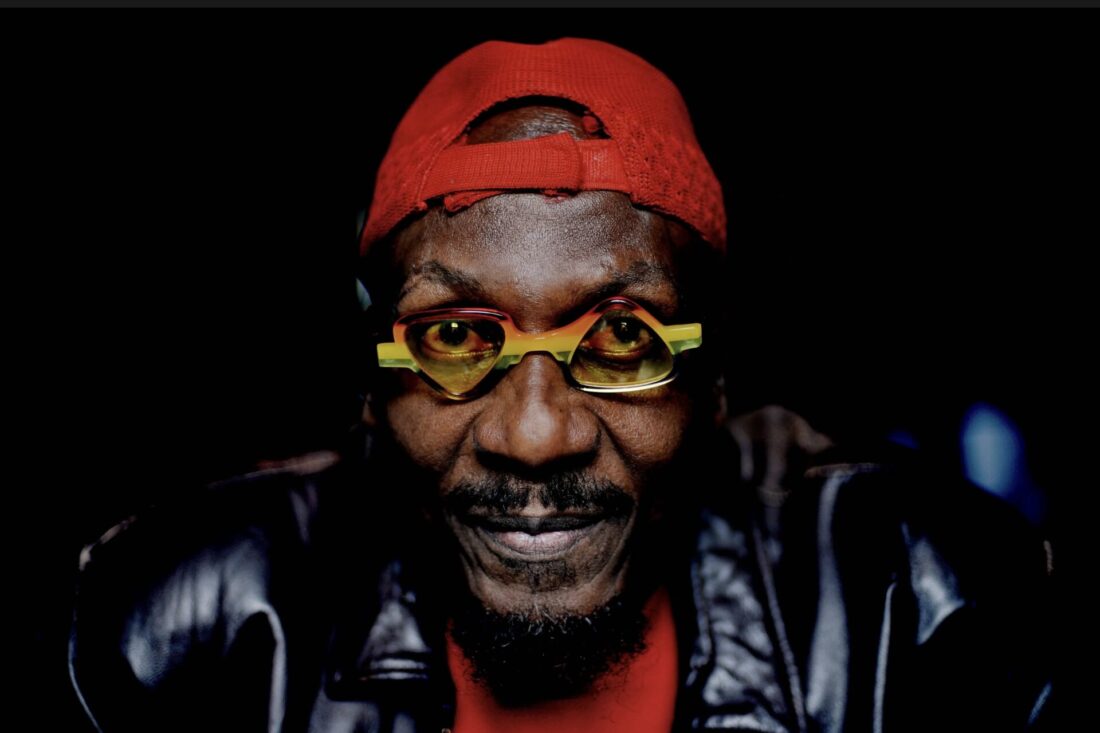

ジャマイカのレゲエ歌手で俳優、文化的アイコンであるジミー・クリフ(Jimmy Cliff)が81歳で死去した。ボブ・マーリー(Bob Marley)らと並び、ジャマイカ勲章(Jamaican Order of Merit)を授与されたごく少数の音楽家の一人であり、1972年の映画『ハーダー・ゼイ・カム(The Harder They Come)』(詳細はこちら)の主演や、『You Can Get It If You Really Want』や『I Can See Clearly Now』などのヒット曲で知られている。

妻のラティファ・チェンバース(Latifa Chambers)はインスタグラムで「痙攣に続く肺炎により、夫ジミー・クリフが逝去したことを深い悲しみとともにお知らせします。家族、友人、アーティスト仲間、同僚たちに感謝しています。世界中のファンの皆さん、あなた方の支えこそが彼のキャリアを通しての力となっていました。ジミー、愛しいあなたよ、安らかに眠ってください」とコメントした。このメッセージには、子どもであるリルティ(Lilty)とアケン(Aken)の署名も添えられていた。

トゥーツ・アンド・ザ・メイタルズ(Toots and the Maytals)と並び、クリフはレゲエ音楽を世界中に広める上で重要な役割を果たした。クリス・ブラックウェル(Chris Blackwell)が共同設立したアイランド・レコード(Island Records)との提携により、1960年代には「Many Rivers to Cross」を含むヒット曲を生み出した。上述の1972年の映画『ハーダー・ゼイ・カム』でクリフはレゲエ初の世界的スーパースターとしての地位を確固たるものにした。

ジミー・クリフの幼少期とキャリア

ジミー・クリフは1944年7月30日、ジャマイカのセントジェームズ教区(St. James parish)にジェームズ・チェンバース(James Chambers)として生まれた。幼少期から音楽に触れて育ち、敬虔な信仰を持つ父親はゴスペル音楽を通じて彼に影響を与えた。加えて、米国のアーティストたちのソウルフルな音楽スタイルも彼に影響を与えた。最初の音楽的記憶は、生まれ育ったサマートン(Somerton)の教会での歌、手拍子、タンバリンで、「みんなが霊的な高揚感に包まれていた。エネルギーに満ち、心を揺さぶられる体験だった」と言う。クリフは、3歳、4歳、5歳にして音楽が人の心を動かす力を持つことを理解していたという。

初めて世俗音楽に触れたのは、家の隣にあったマネー・ロック・タヴァーン(Money Rock Tavern)である。そこにはポープ・パイアス(Pope Pius)というサウンドシステムがあり、昼夜を問わず音楽を鳴らしていた。クリフにとってあれは天国のような場所だった。父に内緒で抜け出してキューバ音楽やラテン音楽を聴き、やがて家にラジオが来るとロックンロールやR&Bにも出会ったと語っている。

彼はサム・クック(Sam Cooke)やレイ・チャールズ(Ray Charles)からも大きな影響を受けている。ファッツ・ドミノ(Fats Domino)は特にお気に入りで、声なのかリズムなのか、歌っている内容なのかは分からないが、とにかく深く心に響いたという。

学校では地元アーティストでスカ/レゲエの先駆者であるデリック・モーガン(Derrick Morgan)の曲がラジオから流れてきたと思い出を語っている。その曲が気に入り、木工の教師スチュワート(Stewart)先生に「どうやって曲を書くの?」と尋ねたところ、「書けばいいのだ」と教えられ、その通りにいくつかの曲を書いた。そうやってできたものに「I Need A Fiancée」や「Sob Sob」などがある。さらに、自分の伴奏用に竹でギターまで作っていた。

クリフの音楽キャリアは1960年代初頭に始まった。ジャマイカでは、プロデューサーの家を訪ねて「録音してほしい」と頼むのが普通である。だからクリフももちろんその方法を実践した。サウンドシステムのオペレーターがどこにいるかを調べ、朝でも昼でも夜でも訪ねて行き、オーディションを頼む。指定された日にプロデューサーの前で歌うため、長い列に並び順番を待った。

最初は大物たち――サー・コクソン・ドッド(Sir Coxsone Dodd)、デューク・リード(Duke Reid)、キング・エドワーズ(King Edwards)――のところに行ったが、断られた。そこでキングストン(Kingston)の小規模オペレーター、カウント・ボイジー(Count Boysie)のところへ行った。彼はクリフの声を気に入り、「Daisy Got Me Crazy」を録音してくれた。初めてスタジオに入ったときの感覚は、とても特別なものだったという。

ある夜、クリフはオレンジ・ストリート(Orange Street)を歩きながら、別のレコードを作ってもらおうとサウンドシステムを見て回っていた。ふと見上げると、そこにビバリーズ・レコーズ(Beverley’s Records)とビバリーズ・アイスクリーム・パーラー(Beverley’s Ice Cream Parlour)があった。それを見て「ここに入ってみよう。もしかしたら録音してくれるかもしれない」と直感が働いた。この直感が、後にレゲエ界で重要なプロデューサーとなるレスリー・コング(Leslie Kong)との出会いにつながり、その後のデビューシングル「Hurricane Hattie」制作、そして1960年代初頭における彼のキャリア確立のきっかけとなった。

クリフはその店に入り、ちょうど作曲していた「Dearest Beverley」という曲を歌った。即興でその曲の歌詞に店の名前を入れた。閉店間際だったが、レスリー・コングは「ジャマイカで聞いた中で一番いい声だ」と評価し、クリフに「セッション用のシンガーを何人か集めてくれ」と頼んだと言う。そこでクリフはデリック・モーガン(Derrick Morgan)とモンティ・モリス(Monty Morris)を連れて行き、全員で録音した。これがレスリー・コングとの初めてのセッションとなった。

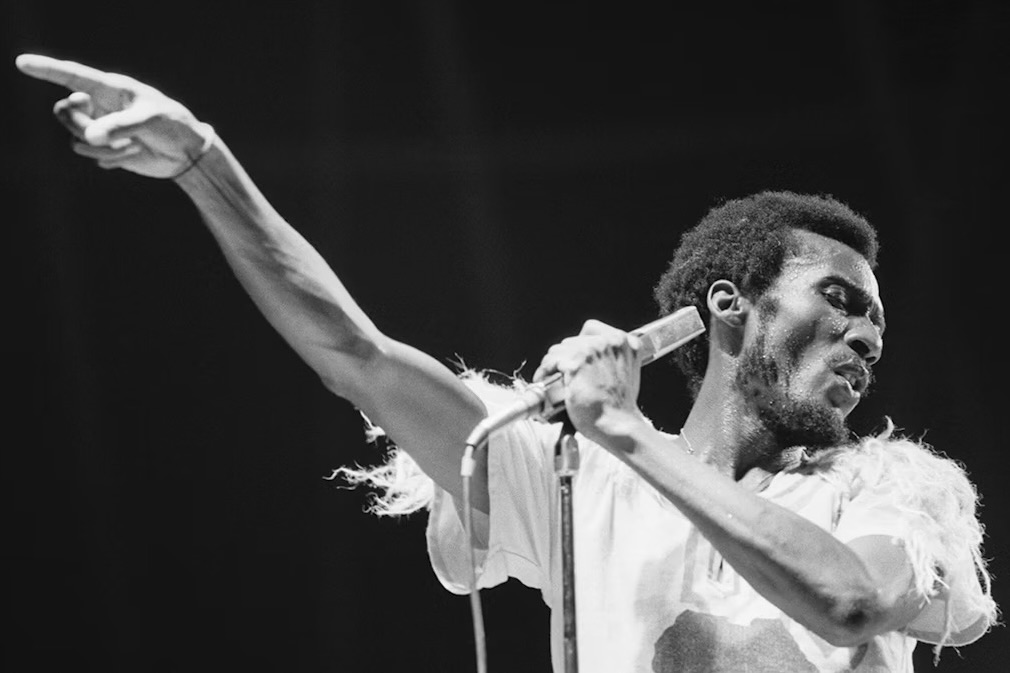

クリフは1970年代を通じてツアーを続け、アルバムもリリースしていた。また、レゲエの存在を知らしめるきっかけを作った映画のおかげもあり、米国では『Saturday Night Live』などの高視聴率番組にも出演している。1970年代中頃から後半にかけては音楽から一時的に離れ、アフリカを訪れて祖先のルーツを辿る旅に出たほか、イスラム教に改宗した。1978年のアルバム『Give Thankx』は、その旅から部分的にインスピレーションを受けた作品である。

ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)は1980年代初頭のツアーでクリフの楽曲『Trapped』を演奏して支持を示した。同曲のライブ版はチャリティ・アルバム『We Are the World』にも収録され、大きな売り上げを記録した。

1994年、ジャマイカのボブスレー映画『クール・ランニング(Cool Runnings)』のサウンドトラックに収録された『I Can See Clearly Now』(自身の収録バージョン)で大きな再ブレイクを果たした。この楽曲は1970年以来初めてUKトップ40に返り咲き、フランスのチャートでは1位を獲得し、他の地域でもヒットとなった。

ボブ・マーリー(Bob Marley)などの他のレゲエアーティストとの競争があったにもかかわらず、クリフ(Jimmy Cliff)は1970年代および1980年代を通じて影響力を保った。グラミー賞(Grammy Awards)には7度ノミネートされ、1985年にはアルバム『クリフ・ハンガー(Cliff Hanger)』で初めて受賞した。クリフは長年にわたりローリング・ストーンズ(Rolling Stones)やスティング(Sting)など、多くのアーティストとコラボレーションを行った。近年ではパンクバンド、ランシド(Rancid)のリードシンガー、ティム・アームストロング(Tim Armstrong)とEPやアルバムを制作し、これがクリフの生涯における2度目のグラミー賞受賞となった。そのアルバムは最優秀レゲエ・アルバム賞を受賞した。

彼の作品はその後も影響力を持ち続け、1994年のディズニー映画用に制作した『ハクナ・マタタ(Hakuna Matata)』のカバーなども象徴的である。2012年にはロックの殿堂(Rock & Roll Hall of Fame)に殿堂入りし、音楽と文化への貢献が評価された。最後のアルバムである『Rebirth』(2012)および『Refugees』(2022)では、レゲエへの情熱と不変の才能が示されている。『Refugees』はワイクリフ・ジーン(Wyclef Jean)と共同制作されたものであり、30枚以上に及ぶスタジオアルバムのキャリアに華を添えた。

ジミー・クリフ(Jimmy Cliff)がレゲエ音楽に与えた影響とその世界的普及は否定できないものである。クリフは、故友トゥーツ・ヒバート(Toots Hibbert)に言及した際、「人生と死を超越的に捉え、『クロスオーバー(cross over)』した者たちはこの世界を超えて旅を続ける」と信じていた。

ジミー・クリフの楽曲の秘訣

クリフは、小さな島ジャマイカからこれほど多くの素晴らしい音楽が生まれた背景を社会情勢に見出していた。ジャマイカの社会経済構造は極端に分かれており、中間層はほとんど存在しなかった。裕福な人々と非常に貧しい人々がいるだけであり、クリフのように貧しい家庭に育った者にとって、ほかに選択肢は多くなかった。大学や小学校で基本的な教育――いわゆる「3R(読み・書き・算数)」――を受け、職人になったり、サトウキビ農園で働くこともあったが、多くの人はそれ以上を望んだ。

音楽産業は地元に根付いており、すぐ近くで手が届く存在だったため、社会階級に関係なく挑戦できた。「家を訪ねてノックし、録音してくれと頼むだけでよかった」のだ。クリフはこの状況を、1970年代のロンドン(London)におけるパンクのムーブメントに重ね、「音楽はみんなのものだ。誰でもできる。やってみて、どうなるか見てみよう」という空気があったと振り返る。

さらに、ジャマイカではシンガーは“かっこいい存在”と見なされていた。女の子にモテるだけでなく、たとえヒット曲を持たなくても人々に知られ、「あの人は誰かだ」と特別扱いされる。周囲からアーティストとして見られることで、自分自身もアーティストとして振る舞うようになるのも自然であった。

クリフは、自身の曲に悲哀(ひあい)が漂う理由を、人生における暗い時期の経験と結びつけている。悲哀や葛藤を隠さず歌うことは、自分自身を含めたリスナーの経験を映し出す方法だと考えていた。同時に、彼はアフリカ系の男性としてのアイデンティティに苦しんでいた。聖書の中に自分の居場所を見つけられず、アーティストとしての挫折感と個人としての葛藤が楽曲に燃料を与えたという。

これらのテーマは誰もが共感できるものであり、人生のある時点で「自分は誰なのか?」「なぜここにいるのか?」「これから何をするのか?」と誰もが問いかけるものである。この時期、諦めようかと考えることもあったが、答えは常に「何をして?」だった。逃げ道はなく、前に進むしかなかったのだ。

さらに、9人兄弟の大家族で育ったクリフは、家族全員が認められたがっていたため、早くから自分自身を守る術を学ばなければならなかった。こうした経験が、彼の強い性格を築く助けとなり、常に自分で立ち、自分を主張する姿勢につながったと述べている。

クリフは地元ジャマイカでいくつかヒット曲を生み、1964年にはニューヨーク(New York)で開催された万国博覧会(World’s Fair)にジャマイカ代表として選ばれた。しかし、彼のキャリアが本格的に飛躍したのは、その10年後、アイランド・レコード(Island Records)と契約してからである。当初、クリフはロック層向けにマーケティングされており、「Whiter Shade of Pale」のカバーのような異色の曲も歌っていた。新天地ロンドン(London)での生活は疎外感を伴い、後にクリフは「最悪だ…かつて経験したことのない形で人種差別を経験した」と振り返っている。しかし、1969年のスカ曲『Wonderful World, Beautiful People』はイギリスで大ヒットし、チャート6位に達した。この曲は希望と団結のメッセージを掲げ、当時の世界に蔓延する「裏切り、陰口、スキャンダル、憎悪」を批判する内容であった。美しい音楽と社会的メッセージを融合させるスタイルは、クリフの芸術性の核心となった。

クリフの生い立ちは、彼に自らの信念を貫く恐れを抱かせなかった。そのため、ベトナム戦争への強烈な抗議を歌った楽曲『Vietnam』も生まれた。クリフは後にこの曲について次のように振り返っている。「ロンドンの批評家は言った、‘なんてことだ!こんな深刻な曲を、こんな陽気なリズムで歌っているのか?’と。私はただ、リズムに合わせて曲を書いていただけで、それに気づいてもいなかった」と述べている。クリフは常に、音楽を通して社会に変化を起こせると感じていたし、信じていた。これは教会での経験や、サム・クックの音楽を聴いて育ったことに由来するのかもしれない。彼は社会的な問題に敏感で、戦争で起きていることに心を痛めていた。学校時代の友人に素晴らしいアーティストがいたが、彼は家族と共に米国へ渡り、徴兵されてベトナムに送られた。その体験で友人は打ちのめされ、帰国したときはまるで別人のようで、クリフも認識できないほどだった。

常に洒落た装いをし、若々しかったジェームズ・チェンバース(James Chambers)は自身の健康法について、「日当たりのいい考え方、運動、そして健康的な食生活だ。肉は食べない。唯一の悪癖はコーヒーくらいだ」と語っていた。50年間の音楽活動を通じて、彼は自分の人生の役割は人道主義者(humanitarian)であることを実感し、音楽を通して世界をより良い場所にしようと常に考えていた。

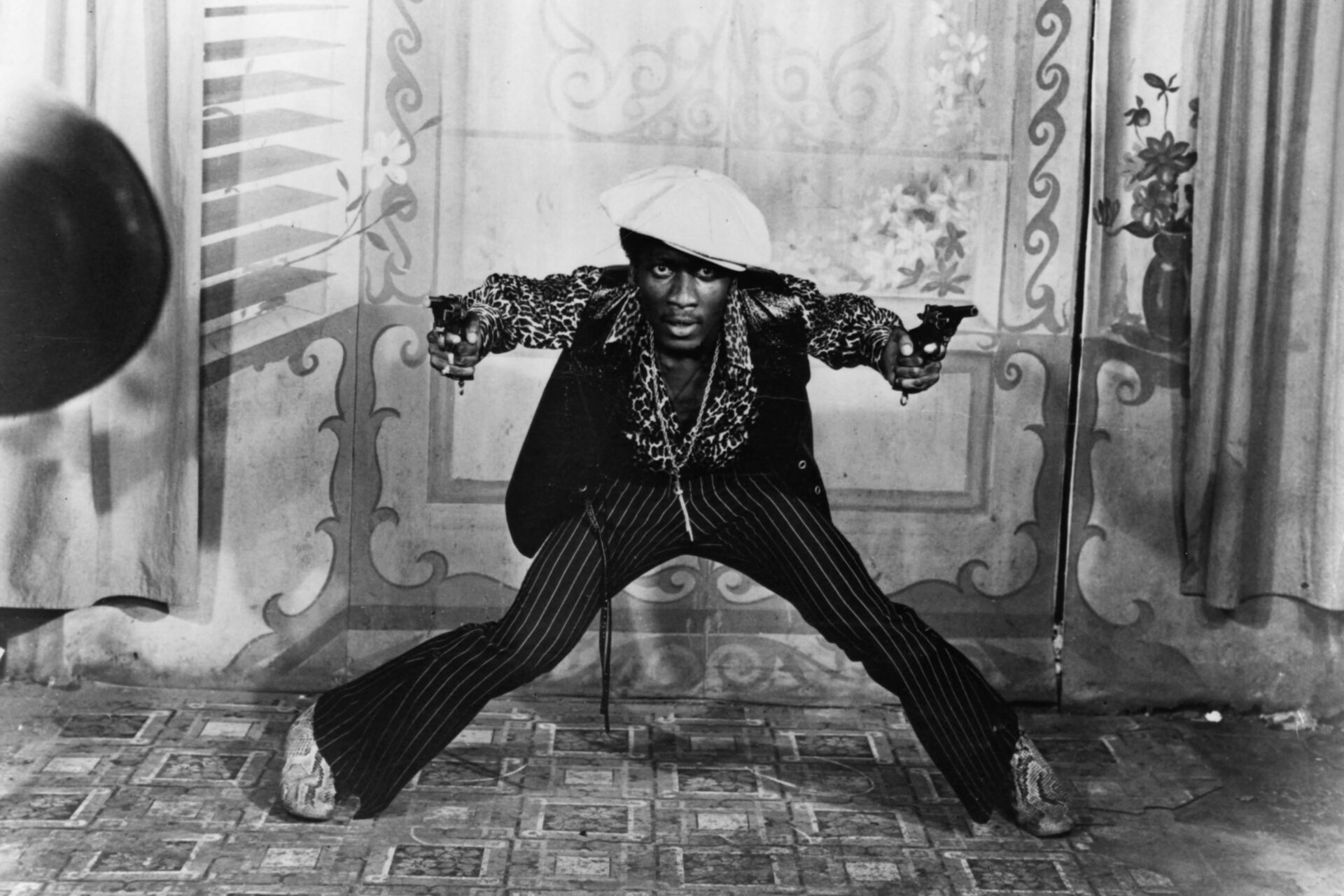

ハーダー・ゼイ・カムとジミー・クリフ

1970年、クリフはキャット・スティーヴンス(Cat Stevens)の楽曲『Wild World』のカバーで再びイギリスのトップ10入りを果たした。そんな中、1972年には映画『ハーダー・ゼイ・カム』の撮影に入る。この作品は、監督ペリー・ヘンゼル(Perry Henzell)がクリフを俳優として適任と見抜いたことがきっかけである。

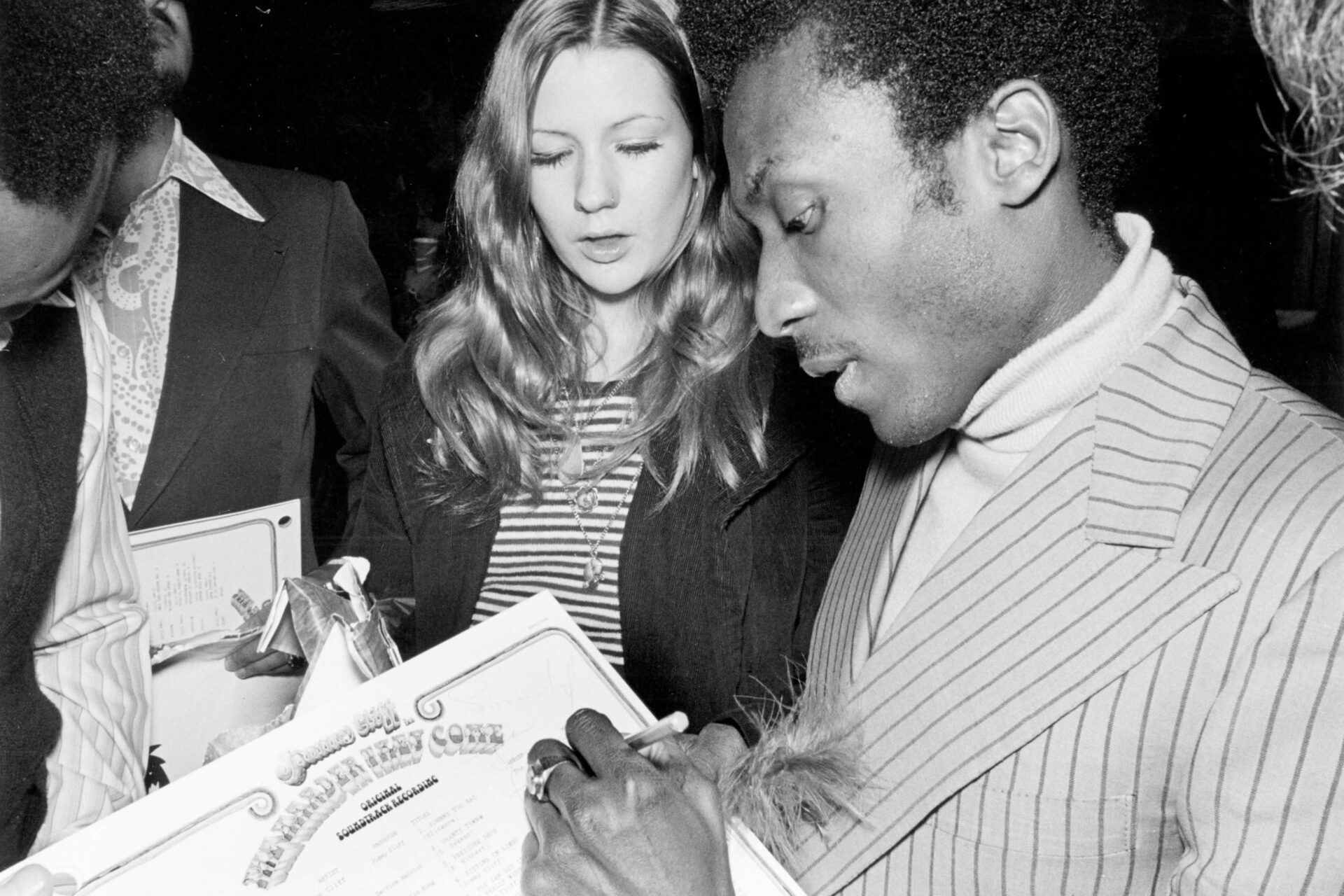

映画『ハーダー・ゼイ・カム』のサウンドトラック・アルバムには、クリフ自身のパフォーマンスによるタイトル曲や『You Can Get It If You Really Want』のほか、デズモンド・デッカー(Desmond Dekker)、トゥーツ・アンド・ザ・メイタルズなどの楽曲が収録されている。特に1973年、同映画が米国で公開された際には、レゲエをより広い観客層に届ける重要な役割を果たした。

映画に描かれたギャングの世界は、クリフにとって馴染みのあるものだった。2022年、オブザーバー(Observer)のインタビューで彼は次のように振り返っている。「キングストンに来たとき、ギャングの巣窟のような地域に住んでいた。正直に言えば、家族が自分が銃を持ってキングストンにいることを知ったらどうしようと考えた。本格的にギャングに加わるのを止めていた唯一の理由は、身を隠す場所が分からなかったことだ」と語っている。銃を手にした反乱者を演じたクリフは、ジャマイカ映画の礎を築き、同作品は米国にレゲエを広めるきっかけとなった。

『ハーダー・ゼイ・カム』の成功にもかかわらず、クリフが俳優業に戻ることは稀だった。しかし1986年には『クラブ・パラダイス(Club Paradise)』への出演を果たしている。同作ではロビン・ウィリアムズ(Robin Williams)やリック・モラニス(Rick Moranis)と共演した。

ジミー・クリフの死に際して、ジャマイカの首相アンドリュー・ホルネス(Andrew Holness)も追悼の言葉を述べている。「真の文化的巨人であり、彼の音楽は我が国の心を世界に届けた。ジミー・クリフは私たちの物語を誠実に、魂を込めて語った。彼の音楽は人々を困難な時期に励まし、世代を超えて影響を与え、今日ジャマイカ文化が世界で尊敬を得る一助となった」。

参考資料:

1. Jimmy Cliff, Jamaican reggae singer, actor and cultural icon, dies aged 81

2. Reggae legend Jimmy Cliff dies, aged 81

3. Jimmy Cliff Remembered: “Reggae can still have a message”

No Comments