ミリアマ・ボノ(Miriama Bono)、ヒナテア・コロンバニ(Hinatea Colombani)、タヘ・ドロレ(Tahe Drollet)、モエ・メダー(Moe Meder)の4名のポリネシア人アーティストが、現在イギリス・ケンブリッジ(Cambridge)のフィッツウィリアム博物館(Fitzwilliam Museum)で開催中の展覧会に参加している。本展は、18世紀にヨーロッパを旅した初のタヒチ人、マイ(Mai、別名オマイ〈Omai〉)の肖像画を中心に据え、オセアニアの記憶と現代アートの創造との対話を再構築しようとするものである。

彼女たち4人の参加は、18世紀にジョシュア・レノルズ卿(Sir Joshua Reynolds)によって描かれたマイの肖像画《Portrait of Mai(Omai)》を起点とする、より大きなプロジェクトの一環である。マイはヨーロッパを訪れた最初のタヒチ人とされ、ポリネシアとヨーロッパという異なる世界の出会いを象徴する人物である。彼の肖像画は、2026年に予定されているロサンゼルス(Los Angeles)への移送に先立ち、現在展示プログラムの中核をなしている。

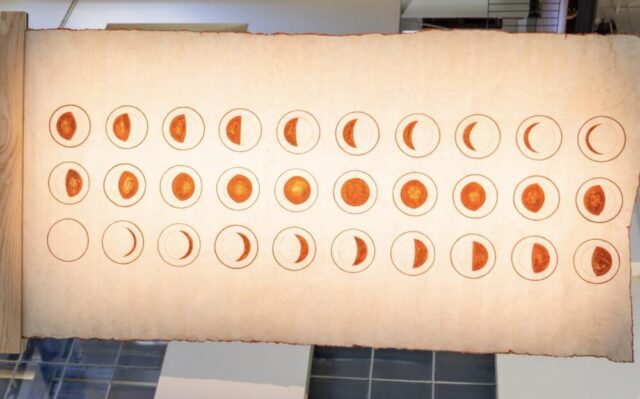

マオリのアーティストであり、サヴェージ・クラブ(SaVĀge K’lub)という組織の創設者であるロザンナ・レイモンド(Rosanna Raymond)の招待により、4人のアーティストたちは同クラブに迎え入れられた。彼女たちは、タパ(tapa)、パフォーマンス、音楽、詩的表現を融合させた没入型の演出に参加している。タパとは、ポリネシア、メラネシア、ミクロネシアなど、太平洋の島々で伝統的に作られてきた布のことである。アーティストたちの試みは、マイの肖像画を彼のルーツ、すなわち太平洋の記憶へと再び結びつけようとするものだ。

ヒナテア・コロンバニは、サヴェージ・クラブについて次のように述べている。「サヴェージ・クラブとは、宇宙的な広がりへの開放であり、ひとつの母体(マトリクス)である。そこに加わることは名誉なことであり、多くのマオリのアーティストがこの集団に加わることを望んでいる。(…)ただし、選抜があるのだ」と。

ヒナテア・コロンバニにとって、今回の展覧会への参加は単なる美的な枠組みを超える意義を持つ。それは、集団的かつ記憶的な構築の一部として位置づけられるものである。彼女は「このような展覧会に参加するということは、ひとつの対話であり、ひとつの構築に関わることだ。ただ自分を見せるだけのものではない」と語る。そして、「祖先たちのために語り、記憶をたたえるために発言できるということは、大きな意味を持つ」とも述べている。

さらに彼女は続ける。「タヒチでは、こうした物品はポリネシアに返還されるべきだと主張する人々も少数ながら存在する。しかし、もし彼らがタヒチの博物館の扉を開いて中を見れば、すでに物が戻ってきていることがわかるはずだ。それは、人間に対する信頼の問題なのだ」と。

この「信頼」という概念こそが、彼女たちの活動の核心にある。政府が文化センター建設計画を放棄した後も、アーティストたちは文化的な仲介という役割を担い続けている。同時に、彼女たちは国際的な新たな舞台における表現の可能性を模索している。「これはひとつの輪の一部となり、対話に加わり、信頼関係に関与するということなのだ」とヒナテア・コロンバニは強調する。彼女にとってアートの世界とは、創造・記憶・継承という関係性を再定義する交換の場である。

ナショナル・ポートレートらによる「マイの肖像画」の取得

英国人画家ジョシュア・レノルズによる肖像画は、これまで一貫して個人所有であったが、2023年にナショナル・ポートレート・ギャラリー(National Portrait Gallery:NPG)をはじめとする複数の文化機関によって、5,000万ポンド(5,640万ユーロ)で取得された。

ナショナル・ポートレート・ギャラリーは、本作の推定取得価格が約5,800万ユーロであったことから、2022年9月より資金調達キャンペーンを実施していた。同館によれば、この肖像画は「国家的かつ国際的、文化的に極めて重要な作品」であり、取得が実現すれば、1856年の創立以来、2009年に取得した《ダイアナとアクタイオンの肖像(Diana and Actaeon)》に次いで2番目に高額な購入となる。

本作の取得には、ナショナル・ポートレート・ギャラリーが2,500万ポンドを拠出したほか、ナショナル・ヘリテージ・メモリアル基金(National Heritage Memorial Fund)、アート・ファンド(Art Fund)、アメリカのゲティ美術館(Getty Museum)などが協力した。上述のとおり、ナショナル・ポートレート・ギャラリーはこの取得のために募金キャンペーンを行っていた。

ナショナル・ポートレート・ギャラリーは本作を「国家的、国際的、文化的に重要な独特の絵画」と評しており、この見解は英国当局も共有している。英国政府は、「本作は18世紀美術、特に肖像画研究において例外的な重要性を持つ作品であり、植民地主義と帝国主義、科学的探検、太平洋の歴史研究における最先端の仕事である」と位置づけている。

本作は、ジョシュア・レノルズの死後間もない1796年に初めて購入され、以後200年以上にわたって第5代から第13代までのカーライル伯爵(comte de Carlisle)家の一族により所有されていた。その後、この肖像画はスイスの企業Settlements SAに売却されたが、同社はアイルランドのサラブレッド馬主でありコレクターでもあるジョン・マグニア(John Magnier)が実質的に支配していた。

マグニアはこの作品を何度かアイルランドへ移送しようとしたが、イギリス当局はその都度輸出禁止措置を講じたため、移送は実現しなかった。2005年にはテート・ギャラリー(Tate)で開催されたジョシュア・レノルズの作品展に貸し出された後、ダブリン国立美術館(Dublin’s National Gallery of Ireland)において、6年間の特別展として一時的に英国を離れることが許された。

しかし英国へ戻った際に再び輸出一時許可を申請したが、それは却下された。2022年初頭には恒久的な輸出許可の申請がなされ、新たな作品評価も行われたため、イギリス政府はこの新たな評価に基づき再び輸出禁止措置を講じた。

2022年3月、英国政府は同年7月までマイの肖像画の輸出を一時的に禁止した。しかし、7月の時点で買い手が見つからなかったため、政府はこの措置を2023年3月まで延長した。

この肖像画の取得を希望していたのはナショナル・ポートレート・ギャラリーだけではなく、他の美術機関や個人コレクターも名乗りを上げていた。しかし、英国政府はナショナル・ポートレート・ギャラリーを優先する意向を示しており、これが輸出禁止期間延長の理由とされている。

この猶予期間により、ナショナル・ポートレート・ギャラリーは必要な資金を集めることが可能となった。目的は、ジョシュア・レノルズの傑作を英国国内に留め、公的機関による取得を可能にすることであった。

専門誌『ザ・アート・ニューズペーパー(The Art Newspaper)』は、「マグニアは20年以上にわたりマイの肖像画を所有しているが、作品を真に愛好していたとは思えない。しかし、財産としては売却によって大いに利益を得るだろう」と評価している。

この肖像画は、18世紀イギリスにおける「高貴な野蛮人(noble savage)」という概念の典型と見なされており、1790年代からカーライル伯爵家(comtes de Carlisle)が所有していたハワード城(Château Howard)の「レノルズの間(Chambre Reynolds)」における中心的作品であった。2001年には、アイルランドのアートディーラーであるジョン・マグニアが、オークションで1,000万ポンド超(約1,650万ユーロ)で購入し、所有していた。

史上最も偉大な肖像画のひとつと評されているこの絵画は実物大で、若きポリネシア人マイを描いたものである。彼は素足で立ち、ターバンを巻き、白い東洋風の衣服を身にまとっており、本作品はジョシュア・レノルズの代表作のひとつとされている。なお、作品が取得された2023年は、レノルズの生誕300周年にあたる年でもあった。

この肖像画は、3年間の改修工事を経て再開館したナショナル・ポートレート・ギャラリーで一般公開された後、2026年以降は米国でも「定期的に」展示される予定である。

ナショナル・ポートレート・ギャラリー館長のニコラス・カリナン(Nicholas Cullinan)は、本作の取得について「当館がこれまでに行った中で、間違いなく最も重要な取得である」と述べている。イギリス政府は、この作品が国外に持ち出されることを禁じており、文化省は「本作は、英国の大航海時代と探検・発見の歴史に切っても切り離せない作品である」との見解を示している。

また、英国の歴史家たちは、本作の取得がイギリスにとって自国の過去を学び、「われわれがいかなる国家であるか」を理解する一助になると主張している。近年、イギリスは植民地主義と奴隷制への関与という過去に、ますます向き合わざるを得なくなっている。

マイという人物

イギリス人探検家たちとソシエテ諸島(archipel de la Société)のライアテア島(Raiatea)で出会った人物マイは、ヨーロッパを訪れた最初期のポリネシア人の一人である。彼は、フランス人航海者ブーガンヴィル(Bougainville)に伴われて1769年にパリに渡ったアフトル(Ahutoru)に続き、1774年に探検家ジェームズ・クック(James Cook)とともにイギリスへ渡った。

レアテア島で1751年頃に生まれたマイは、少年期にタヒチ島へ移住し、タヒチの首長たちに仕えるタフア(tahu’a、神官または治療師)として活動していた。1773年、彼はキャプテン・トバイアス・ファーノー(Tobias Furneaux)が指揮するHMSアドベンチャー号に乗船し、キャプテン・クックの太平洋探検隊の一員となった。

1774年から1776年までの3年間、マイはロンドンに滞在し、国王ジョージ3世(George III)に謁見して議会開会式の壮麗な式典に招待されたほか、文芸サロンにも参加していた。その間、彼の案内役を務めたのはサー・ジョセフ・バンクスであった。この滞在は、英国人の好奇心と想像力を大いに刺激し、タヒチ出身のマイは上流社会に溶け込んでいた。

マイは1776年に再びキャプテン・ジェームズ・クックとともにポリネシアへ戻り、フアヒネ島(Huahine)で亡くなるまで過ごした。没年はおそらく1779年である。

なお、マイだけがキャプテン・クックとともに旅をしたポリネシア人ではない。彼と同じくレアテア島出身で、航海士かつアリオイ(‘arioi)であったトゥパイア(Tupaia)もまた、クックの航海士兼案内役として、太平洋のハワイ諸島からニュージーランドに至るまで同行し、ニュージーランドのマオリ族の歴史における重要人物となった。

ウィリアム・パリー(William Parry)による《マイ(Mai、左)とサー・ジョセフ・バンクス(Sir Joseph Banks)、およびダニエル・ソランダー博士(Dr. Daniel Solander)の肖像》(1775–76年)

マイの肖像画を通じた太平洋地域の記憶の復興に向けた挑戦は、始まったばかりである。上述のアーティストたちは現在、パリでの展覧会を準備中であり、そこでは「テ・ウラ・ラヒロア(Te Ura Rahiroa)」というタイトルのタパ作品が展示される予定である。この作品は、カルトゥリエ財団(Fondation Cartier)によって最近取得されたもので、縦2.5メートル、横1.2メートルにおよぶ大作である。展示場所は、パレ・ロワイヤル(Palais Royal)内に新設された同財団のギャラリーである。

カルティエ財団のパレ・ロワイヤルに展示される予定であるテ・ウラ・ラヒルア©Hinatea Colombani

さらに、来春にはプリマス(Plymouth)において、マイの世界観をテーマにした没入型の音響作品が発表される予定である。この作品では、歌声や海の音、そしてタパから着想を得た音のテクスチャーが融合され、観客を包み込むような体験を生み出す構成となっている。

ケンブリッジ、パリ、ロサンゼルスへと展開する中で、ポリネシアのアーティストたちは、世界の芸術的対話において自らの存在を力強く主張している。同時に、その歩みは「フェヌア(fenua)」──すなわち故郷の記憶──への敬意に深く根ざしている。「私たちは前に進み続けている。マイの肖像画とともに歩む中で、私たちはその作品についていくことのできるチームとして認識され始めているようだ」と語られている。

彼らの声と作品を通じて、マイという人物は再び象徴的な力を取り戻している。すなわち、太平洋を旅した一人の旅人が、300年の時を越えて、いまなお世界をつなぎ続けているという力である。

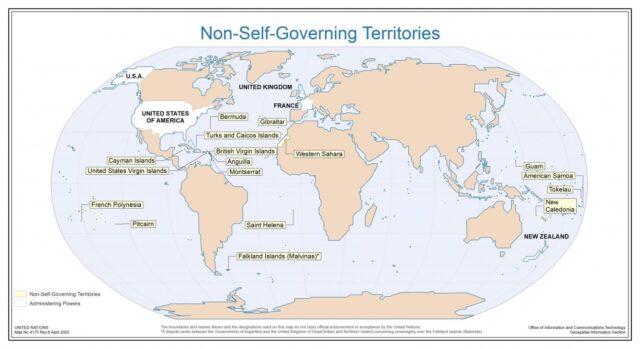

非自治地域フレンチ領ポリネシア

フランス領ポリネシアは、現在も国際連合において正式に「非自治地域(Non-Self-Governing Territory)」と認定されている。同地域は国連憲章第11章の下で定義されている。1946年12月14日の国連総会第66(I)号決議では適用対象となる72の地域が確認された。1963年には「植民地独立付与宣言の実施に関する特別委員会」(通称「脱植民地化特別委員会(Special Committee on Decolonization)」または「C-24」)が、この宣言の適用対象となる地域の暫定リストを承認している(文書番号A/5446/Rev.1、附属書I)。それらの対象地域は順次自治を獲得していった。2025年現在、17の非自治地域がC-24の審議対象として残っており、タヒチを含むフランス領ポリネシアもその一つである。

2013年、国連総会は決議A/RES/67/265を採択し、フランス領ポリネシアを非自治地域として再登録した。この決議は、タヒチの独立支持派勢力、特にオスカル・テマル(Oscar Temaru)らの外交的働きかけの結果として実現したものである。

この地域の統治責任国(administering Power)とは、対象地域に対して統治責任を持つ、あるいは統治責任を引き受けている国連加盟国を指し、フランスがその役割を担っている。フランス領ポリネシアには地元議会や大統領を有する高度な自治制度が存在するが、外交・防衛・司法・通貨政策などの主権的機能は依然としてフランス本国の管轄下にある。そのため、国際的には「完全な自治を達成していない地域」として位置づけられ、国連の脱植民地化特別委員会(Special Committee on Decolonization、通称C-24)の審議対象となっている。

この地域では、過去にフランスによる核実験が行われた影響もあり、脱植民地化や独立に対する問題意識が根強く存在する。独立を求める政治勢力(例:タヴィニ・ウイラアティラ党/Tavini Huiraatira)と現状維持を望む住民の間で意見が分かれており、政治的議論が続いている。フランス領ポリネシアは形式的な自治を持ちつつも、国連の定義においては依然として「非自治地域」とされており、自己決定権の完全な行使が今後の課題となっている。

参考資料:

1. À Cambridge, des artistes polynésiens font revivre la mémoire de Mai (Omai) ,premier Tahitien à avoir voyagé en Europe

2. Polynésie : Le portrait de Mai, ou Omai, œuvre majeure du peintre Reynolds rachetée par la National Portrait Gallery

3. Polynésie : La National Portrait Gallery de Londres cherche à acquérir le portrait d’Omai, valant 58 millions d’euros

4. Non-Self-Governing Territories

No Comments