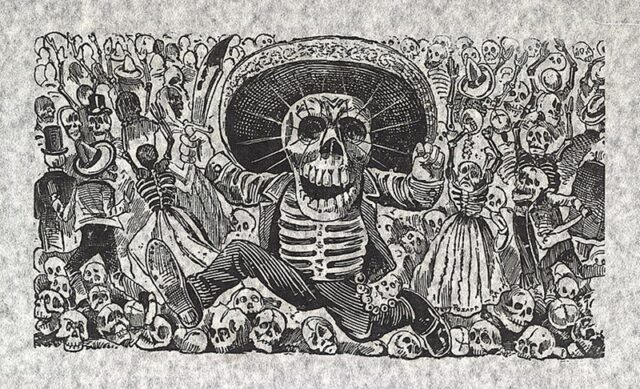

「カトリーナ(La Catrina)」は、1910年にホセ・グアダルーペ・ポサダ(José Guadalupe Posada)によって創作されたキャラクターである。元々は「ラ・カラベラ・ガルバンセラ(La Calavera Garbancera)」と呼ばれていた。このキャラクターは、ヨーロッパ風の見た目を真似ることで自身の先住民としてのルーツを否定する人々に対する風刺であった。羽飾りの帽子をかぶり、不気味な笑みを浮かべた骸骨の姿は、やがて「死者の日(Día de Muertos)」の象徴となり、メキシコ文化のアイコンとして不動の地位を確立した。

ポサダは、死を躍動的かつユーモラスに描いたことで、命を称えるメッセージを毎年色あせることなく伝え続けている。ポサダが存在しなければ、19世紀末の上流階級の婦人を皮肉った「カトリーナ」も、「切り紙細工(papel picado)」の中で踊る陽気な骸骨たちも生まれなかっただろう。これらのモチーフは現在、死者の日の祭壇や市場に欠かせない民芸品となっており、ポサダの芸術的影響力の大きさを如実に物語っている。

「カトリーナ」に代表されるように、ホセ・グアダルーペ・ポサダの作品において最も特徴的なのは、「骸骨(Calaveras)」と呼ばれる骸骨のイメージである。これらの図像は、躍動感とユーモアにあふれ、メキシコ社会を鋭く風刺している。政治家から一般庶民に至るまで、誰一人としてポサダの批判から逃れることはできなかった。

ポサダにとって「死」とは、究極の平等の象徴であった。それは、彼の有名な言葉「死は民主的である(La muerte es democrática)」にも端的に表れている。彼の作品は単なる挿絵ではなく、時事や社会現象の本質をとらえた表現主義的な力を備えていた。その鋭い洞察力は、ヨーロッパで表現主義が興隆する以前に、新たな美学と思想の可能性を先取りしていたといえる。

「ドン・ルペ(Don Lupe)」の名で知られるホセ・グアダルーペ・ポサダ(1852年–1913年)は、メキシコ革命以前の時代に活躍した重要な版画家であり、メキシコを代表する偉大な芸術家の一人として広く認められている。彼は「カトリーナ」のような象徴的イメージを創出し、民衆芸術に深い影響を与えた。また、風刺を通して社会的・政治的批判の表現に革新をもたらした存在でもある。

ポサダは、自らの政治的立場を表現するにあたって、力強く、簡潔かつ直接的な表現手法を用いた。この手法は、1937年にメキシコシティ(Ciudad de México)で結成された民衆版画工房(Taller de Gráfica Popular)の芸術家たちに大きな影響を与えた。さらにその影響は、後のメキシコ国内はもとより、アメリカ合衆国やヨーロッパにおける版画家たちにも受け継がれている。

当時のメキシコ社会では、読み書きのできない人々が多数を占めていたが、ポサダのイラストは視覚的に理解しやすく、多くの人々に届いた。彼は骸骨を用いた風刺画など、親しみやすいイメージを活用して、社会的不正や政治的腐敗を鋭く告発したのである。ポサダは生涯で2万点以上の版画を制作し、メキシコの日常生活、不正義、歴史的事件などを視覚的に語り続けた。その影響力は、特に「死者の日」における視覚文化において顕著である。彼の死後も、骸骨をモチーフとした作品群は「死者の日」の祝祭と深く結びつき、現在に至るまでその文化的意義は失われていない。

メキシコにおける「死」の顔を与えた芸術家

ホセ・グアダルーペ・ポサダは、1852年にメキシコのアグアスカリエンテス(Aguascalientes)州に生まれた。若い頃から絵画とリトグラフ(石版画)の才能を発揮し、その卓越した技術によって、やがて当時最も影響力のあるイラストレーターの一人として知られるようになった。

彼のキャリアは小さな工房から始まり、その後メキシコシティで本格的に展開された。首都では、『El Hijo del Ahuizote』や『La Patria Ilustrada』といった重要な出版物に関わり、頭角を現した。ポサダの作品は主に庶民に向けられていたが、その内容は常に当時の社会問題、特に不平等や政治的抑圧を鋭く批判するものであった。

一見すると素朴に見えるポサダの作品は、実際には高度な技術によって支えられていた。若年期にリトグラフを習得し、1895年頃からは亜鉛版エッチング(zinc etching)という当時メキシコでは珍しい技法を導入した。彼は、アントニオ・バネガス・アロヨ(Antonio Vanegas Arroyo)の出版社で働く頃には、すでに熟練の職人として高く評価されていた。

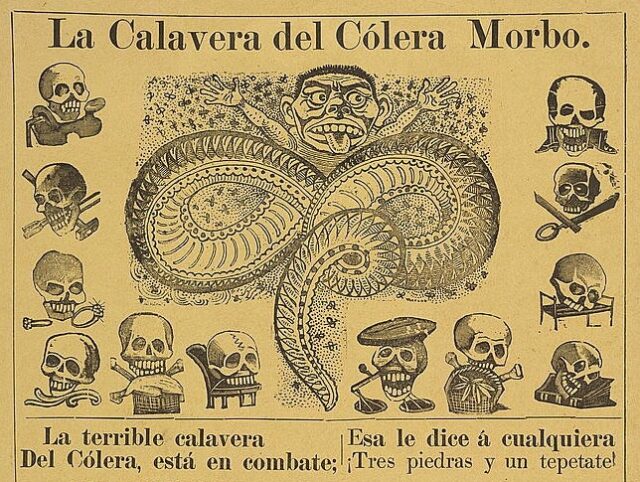

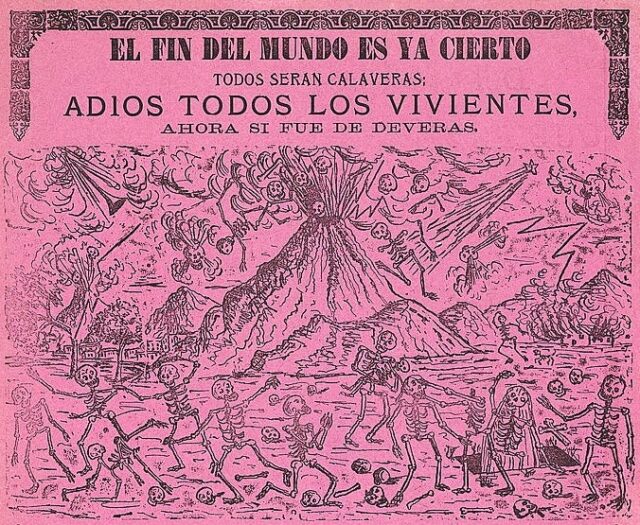

ポサダとバネガス・アロヨの出会いは、メキシコの芸術史において極めて重要な意味を持つ。バネガス・アローヨの出版社は、当時としては最先端の印刷技術を備えており、廉価な民衆向け出版物を数多く発行していた。ポサダはそこで、一枚刷りの新聞や大判ちらし(hojas volantes)の挿絵を数千点にわたって制作した。これらの作品は単なる装飾にとどまらず、死を象徴とした視覚表現を通じて、当時の重要な社会問題を風刺する強いメッセージ性を備えていた。

ポサダの風俗的なスタイルは、農村部と都市部の現実を的確に描写しており、とりわけ中産階級(ブルジョワ)の生活の細部や、ポルフィリオ・ディアス(Porfirio Díaz)による独裁体制を厳しく批判していた。彼の版画は何百万人もの人々の目に触れ、特に読み書きが困難であった社会的弱者層にも強い影響を与えたのである。

1913年1月20日、メキシコ革命の勃発から3年後、ホセ・グアダルーペ・ポサダは世間に知られることなく、自宅で静かに息を引き取った。彼は無一文で亡くなり、無名の墓に埋葬された。その死は当時ほとんど注目されなかったが、1920年代に入ってようやく、彼の作品は国内外で再評価され始めた。

その評価のきっかけをつくったのは、フランス出身の亡命芸術家ジャン・シャルロ(Jean Charlot)である。シャルロはポサダを「メキシコ民衆の版画家」と称し、その芸術的価値を広く紹介した。

骸骨のイメージはもともと「死者の日」の象徴であったが、そこに生命力とユーモアを吹き込み、「命ある存在」として描いたのはポサダが初めてであった。彼の手による骸骨たちは、単なる死の象徴ではなく、笑い、踊り、社会を風刺する生き生きとした存在として表現された。

フランスの詩人・評論家であるアンドレ・ブルトン(André Breton)は、自身の著書『ブラックユーモア選集(Anthology of Black Humor)』の中で、「視覚芸術における純粋なユーモアの勝利は、近代において初めて実現された。その最初の天才的職人こそが、メキシコの芸術家ホセ・グアダルーペ・ポサダである」と高く評価している。近代美術におけるユーモアの出発点は、まさにポサダであると言える。

ポルフィリオ・ディアス政権への批判の声

ポサダが創作活動の中心としたのは、まさにポルフィリオ・ディアスによる独裁体制下の時代である。彼の風刺画や版画は、『Gil Blas Cómico』や『El Jicote』といった新聞に掲載され、政治エリートや腐敗した権力者たちに対する鋭い批判を展開した。その表現はしばしば当局との衝突を招いたが、ポサダは信念を曲げることなく、庶民の立場から社会を見つめ続けた。

大判ちらしは、ポルフィリオ・ディアスによる独裁政権下で抑圧を受ける庶民の声を代弁する媒体として機能していた。これらは一枚 1センターボという安価な価格で、市場や広場、街頭にて販売され、庶民の日常に広く浸透していた。掲載内容は多岐にわたり、犯罪、災害、革命、民間信仰などが取り上げられた。ポサダはそれらすべてを、庶民の視点と感情に寄り添いながら描いた。作品にはユーモアや皮肉、哀愁といった多様な感情が込められており、単なる報道を超えた芸術的価値を持っていた。

彼が手がけた主なテーマと代表的なジャンルは以下の通りである:

犯罪や事件:

残虐な殺人事件や盗賊の活躍など、センセーショナルな題材は特に人気が高く、犯罪に関する内容は出版社の発行物の半数以上を占めた。

災害:

地震、火災、洪水、事故といった日常的な災害も、庶民の視点から克明に記録された。

音楽とバラッド:

コリード(corridos/民謡)、闘牛士の物語、恋愛、教訓など、音楽的・文学的要素を取り入れた作品も多く制作された。

宗教:

奇跡譚、天罰、聖人崇拝などを題材とした宗教ビラは、ポサダの重要なジャンルの一つである。

娯楽・教育:

子ども向けの本、遊び、なぞなぞ、歌集などの表紙イラストも多数手がけ、教育的・娯楽的要素を兼ね備えた作品も数多く残されている。

壁画運動への影響

ホセ・グアダルーペ・ポサダは、「メキシコ壁画運動の父」とも称されており、ホセ・クレメンテ・オロスコ(José Clemente Orozco)やディエゴ・リベラ(Diego Rivera)といった後の巨匠たちに多大な影響を与えた。彼らはポサダを単なる過去の芸術家としてではなく、自分たちと同時代の表現者であると見なし、その芸術理念を自身の創作活動の出発点とした。このようにして、ポサダはメキシコ近代美術の先駆者として、きわめて特異かつ重要な位置を占める存在となった。

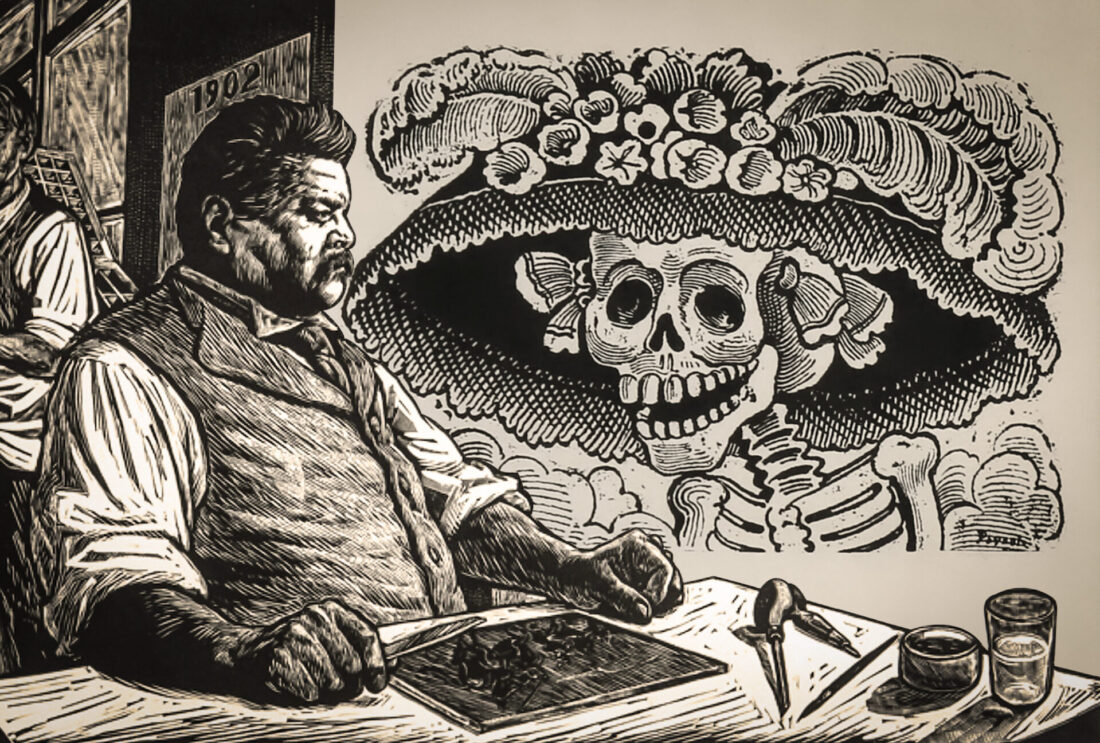

1913年、無名のまま貧困の中で世を去ったポサダであったが、その作品は後にメキシコの壁画運動(Muralismo Mexicano)に深い影響を及ぼすこととなる。特にディエゴ・リベラはポサダを芸術的先駆者として高く評価し、自身の代表作である『アラメダ公園の日曜の午後の夢(Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central)』の中に、「カトリーナ」とともにポサダ本人の姿を描いている。この作品において、リベラはポサダをメキシコ文化の象徴的存在として顕彰すると同時に、自らの芸術的ルーツを明確に示している。ポサダの影響力は、その死後においても、メキシコの社会的・政治的芸術の流れを形成する上で決定的な役割を果たしたのである。

ポサダの革新性

ポサダは、リトグラフや亜鉛版・鉛版による印刷技術など、様々な版画技法を巧みに操る革新者であった。その高度な技術力は、ユーモアと社会批判を融合させた表現主義的スタイルの確立に大きく寄与している。彼の作品の多くは、革命、自然災害、犯罪といった歴史的事件を題材としており、そのためポサダはしばしば「視覚による時代の記録者(cronista gráfico)」と称される。彼の版画は、単なる報道を超え、民衆の感情や視点を反映した視覚的ドキュメントとしての役割を果たしていた。

ポサダの芸術は、現代においてもその意義を失っていない。特に「死者の日」においては、彼の骸骨画が象徴的な存在として広く活用されており、その影響力はメキシコ国内にとどまらず、国境を越えて拡大し続けている。

タトゥーや映画作品、ストリートアートといった現代文化においても、ポサダのスタイルや精神は今日なお受け継がれており、そのヴィジュアル言語は多様なメディアに適応しながら生き続けている。

また、彼の芸術的後継者としてはレオポルド・メンデス(Leopoldo Méndez)が挙げられる。メンデスはポサダの伝統を継承しつつ、量産可能な凸版印刷技法を駆使し、力強く簡潔なグラフィック表現によって、社会批評や政治的プロパガンダを大衆に向けて発信し続けた。このようにしてポサダの遺産は、技術・思想・美学の各側面において、20世紀以降のメキシコ美術と視覚文化に多大な影響を及ぼし続けている。

民衆の声を代弁した芸術家

ホセ・グアダルーペ・ポサダは、単なる芸術家ではなく、民衆の代弁者であった。風刺と社会批判、そしてメキシコの伝統文化への深い愛情を融合させた彼の作品は、今日においても新たな世代に強い影響を与え続けている。ポサダが描いた生と死の本質は、メキシコ民衆芸術の中でも不朽の価値を持ち、時代を超えて語り継がれている。

また、ポサダはメキシコ革命以前の時代における最も重要な版画家の一人である。彼は自らを「芸術家」としてではなく、「技術者」「職人」として認識していた。版木と彫刻刀を常に携帯し、その場で依頼を受けて即座に版画を制作することもあったという。彼の作品の多くは署名がなく、生涯で2万点以上の版画を残したとされている。その量産性と即応性は、彼の表現がメディアとしての役割を果たしていたことを物語っている。

ポサダの芸術において、骸骨は最も象徴的なモチーフであった。彼は骸骨を通して、「金持ちも貧乏人も、最後は皆同じ墓場に行く」という死の平等性を、皮肉とユーモアをもって描き出した。骸骨たちは笑い、踊り、働き、遊びながら、社会の矛盾や人間の愚かさを風刺した。

そのビジュアル言語は、単なる装飾を超え、メキシコ社会の奥深い真理を鋭く浮き彫りにしている。だからこそ、ポサダの骸骨画は「死者の日」における象徴として現代にも受け継がれており、民衆芸術の根幹を成す存在となっている。

参考資料:

1. José Guadalupe Posada, el grabador que inmortalizó a La Catrina

2. The Calaveras of José Guadalupe Posada

3. Mexican lithographer Jose Guadalupe Posada: Past and present

No Comments