メキシコ壁画運動(El Muralismo Mexicano)は、1910年に勃発したメキシコ革命(La Revolución Mexicana)後の混乱期に誕生した、国家的規模の芸術運動である。この運動は、当時、読み書きができない国民が多数を占めていたメキシコ社会において、壁画という視覚的手段を用い、教育・啓蒙・国民の団結を実現することを目的として展開された。

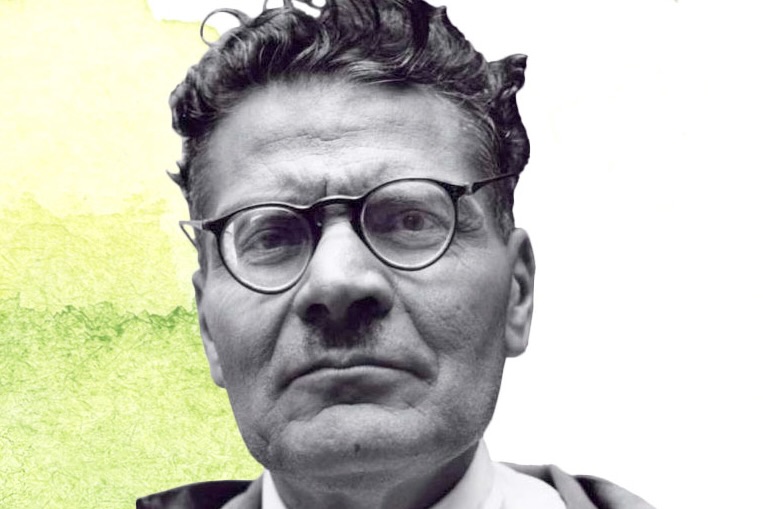

運動の推進者であり、メキシコ教育省の初代大臣に就任したホセ・バスコンセロス(José Vasconcelos Calderón)は、1921年に公共建築物の壁面をキャンバスとして活用する芸術政策を発足させ、若手芸術家たちに壁画の制作を積極的に支援した。彼の主導のもと、国家は公共建築物に壁画を描かせる政策を推進し、これは国家的なアイデンティティの確立と歴史的意識の形成を目的とした文化政策であった。こうして始まった国家支援による壁画制作プロジェクトは、メキシコ全土へと急速に拡大し、やがて「壁画は国家の言葉」とまで称されるようになった。

この運動の中心を担ったのは、いわゆる「三大壁画家(Los Tres Grandes)」と呼ばれる三人の芸術家である。すなわち、ディエゴ・リベラ(Diego Rivera)、ホセ・クレメンテ・オロスコ(José Clemente Orozco)、およびダビッド・アルファロ・シケイロス(David Alfaro Siqueiros)である。彼らはそれぞれ異なる芸術的特徴を持ち、以下のように分類される:

-

ディエゴ・リベラ

-

明るく壮大な歴史絵巻

-

メキシコの先住民と労働者階級への賛歌

-

社会主義・マルクス主義的視点

-

-

ホセ・クレメンテ・オロスコ

-

内省的・哲学的なアプローチ

-

人間の苦悩と精神の葛藤

-

革命への懐疑と人間存在への問い

-

-

ダビッド・アルファロ・シケイロス

-

革命的・軍事的視点からの社会批判

-

技術革新(スプレー技法、多視点構成など)

-

壁画をプロパガンダの武器として活用

-

ホセ・クレメンテ・オロスコという人

オロスコの芸術的貢献は、単なる美的価値にとどまらない。彼の壁画や絵画は、歴史の記録、政治的抗議、哲学的省察、そして人間存在への問いかけを融合したものである。その作品群は、鑑賞者に衝撃と内省を促し、表層的な物語以上の意味を読み取らせる力を備えている。

オロスコは、「時代の語り部」であると同時に、「人間の本質に迫る探究者」であり、「芸術による知的挑発者」でもあった。その作品は、20世紀前半の激動期に限らず、現代社会が直面する断絶、不安、分断、そしてアイデンティティの混乱といった問題に対しても、有効な視座を提供している。彼が描いたのは、過去の出来事そのものではなく、「今を生きる人間そのもの」であった。

メキシコ革命後の熱狂と再編の時代における壁画運動の中で、オロスコの声は他の芸術家たちとは一線を画していた。彼の芸術は、単なる政治的イデオロギーの表現にとどまらず、より深い実存的な問いにまで踏み込んでいる。そのため、オロスコの作品は今日に至るまで継続的な意義を持ち続けている。

彼の作品における最も印象的な要素のひとつは、「闇と光」「希望と絶望」「葛藤と解決」といった二項対立の並置である。たとえば、1930年にアメリカ・カリフォルニア州クレアモントのポモナ大学(Pomona College)に描かれた壁画『プロメテウス(Prometeo)』では、啓蒙と抵抗の象徴としてタイタン神プロメテウスが力強く描かれている。

この壁画は、色調においては抑制されながらも、表現としてはきわめて情熱的であり、「啓蒙のための犠牲」という二面性をあらわにしている。このような構成は、「我々は進歩や啓蒙を、いかなる代償を払って達成するのか」という本質的な問いを観る者に投げかけている。

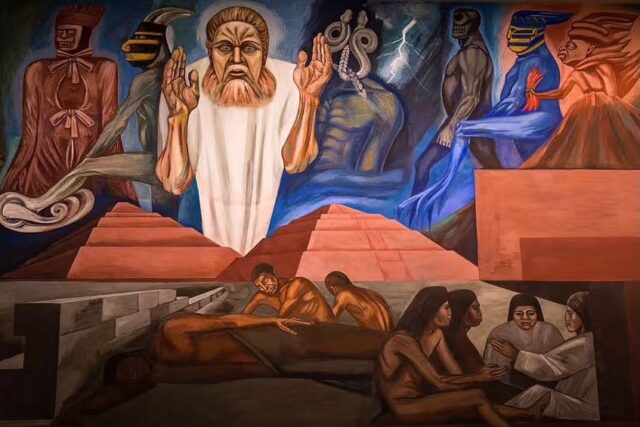

ディエゴ・リベラがメキシコの歴史を色鮮やかに描き、ダビッド・アルファロ・シケイロスが社会主義的主張を動的に提示していたのに対し、オロスコの壁画は、政治的な次元を超えて、精神的・実存的レベルにおいてメキシコの苦悩を描き出していた点で、明確に異彩を放っていた。とりわけ注目すべきは、メキシコシティ(Ciudad de México)にある国立予備学校(Escuela Nacional Preparatoria)である。ここでは1923年から1927年にかけて、オロスコによる一連のフレスコ画が制作された。その中でも特筆すべき作品が『塹壕(La Trinchera)』である。この壁画では、革命期の兵士たちが塹壕の中で横たわる姿が、ほぼモノクロームの色調によって描かれている。色彩の抑制と構図の静謐さは、戦争の過酷な現実と無名の兵士たちの犠牲を強烈に浮かび上がらせている。英雄的な表現や理想化とは一線を画し、むしろ革命の影に潜む痛みや喪失を凝視させる作品である。

オロスコはエル・モビル(El Móvil)や国立予備校、国立美術学校(Escuela Nacional de Bellas Artes)で学んだ後、サン・ハシント農業学校(Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto)に進学し、農業技師として卒業した。しかし、20世紀初頭に芸術の道へと転向し、初めての芸術的な影響をホセ・グアダルーペ・ポサダ(José Guadalupe Posada)の版画作品から受けた。

その初期には新聞や雑誌に風刺画を提供し、メキシコ革命前後の社会・政治状況を批判的かつ皮肉な視点で描写した。代表的な寄稿先には『L’ABC』、『El Ahuizote』、『El Machete』、『El Universal』などがあり、1913年には『El Malora』の編集長も務めた。

1916年、メキシコシティのリブロス書店(Librería Biblos)で初の個展「涙の家(La Casa de las Lágrimas)」を開催。この展覧会では、売春婦や農民、労働者など、社会の底辺に生きる人々を通じて、当時の不平等や腐敗を告発した。

1922年、リベラやシケイロス、ルフィノ・タマヨ(Rufino Tamayo)らとともにメキシコ壁画運動を牽引することとなる。この運動はナショナリズムを基調とし、公共空間に巨大な壁画を描くことで、芸術を民衆のものとすることを目的とした。芸術的手法としては、先住民文化のモチーフや民衆の歴史を再評価しつつ、政治的・社会的主張を前面に出した表現が特徴である。オロスコも技術者・画家・彫刻家労働組合(Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores)の一員として活動した。

1928年にはアメリカ合衆国で、ギリシア神話の英雄プロメテウスを描いた壁画を制作した後、1931年にはニューヨークで壁画を描き、さらにダートマス大学(Dartmouth College)のベイカー図書館(Baker Library)にて『アメリカ文明の叙事詩(Epic of American Civilization)』を制作した。また、ヨーロッパにも渡航し、伝統的な西洋美術や前衛芸術の動向を直接研究した。

メキシコ帰国後は、革命的・社会的テーマに基づいた壁画制作を多数手がけた。特筆すべきは国立予備校(1923〜1926年)における「征服」や「革命」を描いた壁画であり、中でも『コルテスとラ・マリンチェ(Cortés y la Malinche)』は、メキシコの混血(メスティサヘ)というテーマを象徴的に描いた作品として知られる。

1934〜1935年には、メキシコシティのベジャス・アルテス宮殿(Palacio de Bellas Artes)において、『カタルシス(Catarsis)』を制作。これは、機械化と暴力に支配される近代社会における人間の葛藤を表現した、非常に象徴的かつ劇的な作品である。その後も、最高裁判所(Suprema Corte de Justicia de la Nación)や、ハリスコ州グアダラハラ市の主要建築物で壁画を制作。1938〜1939年には、慈善院カバーニャス(Hospicio Cabañas)の天井に代表作「炎の人間(Hombre en llamas)」を描いた。また、グアダラハラの州政府宮殿(Palacio de Gobierno)や大学にも作品が残されている。

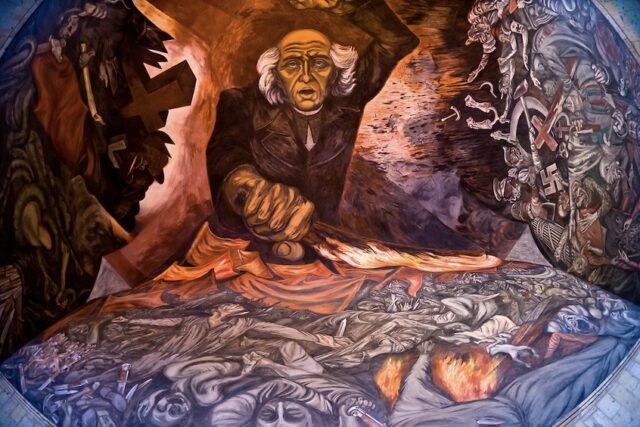

『イダルゴと国家独立』

オロスコは、1937年から1938年にかけて、フレスコ画『イダルゴと国家独立(Hidalgo y la independencia nacional)』を制作した。本作は、メキシコ合衆国ハリスコ州グアダラハラ市に位置する州庁舎の壁面に描かれており、オロスコの代表作のひとつとされる。この壁画が描かれている建物は、1810年12月6日、ミゲル・イダルゴ・イ・コスティジャ神父(Miguel Hidalgo y Costilla)がメキシコにおける独立戦争の開始を宣言した、まさにその歴史的場所である。この歴史的背景により、壁画自体が建築と歴史の象徴的な融合を体現している。

本作において、オロスコはメキシコ独立戦争の指導者であり、「メキシコ建国の父」と称されるイダルゴ神父を、燃え上がる松明を高く掲げ、支配者たちに向かって突進する姿で描いている。この動的な構図は、抑圧に対する反抗と革命の火種を象徴するものであり、極めて劇的かつ象徴的な演出である。

壁画の下部には、苦悶と絶望に満ちた民衆の姿が描かれている。彼らを背にして進むイダルゴ神父の姿は、まるで彼らの怒りと希望を一身に背負い、解放の先導者として立ち上がる英雄像を表現している。オロスコの筆致は、単なる歴史の再現にとどまらず、観る者に革命の正義性と民衆の力を直感的に訴えかける。

『イダルゴと国家独立』は現在も州庁舎にて公開されており、建物内部の主要階段の上部にあたるヴォールト天井に描かれている。また、天井の側面壁にも関連作品が連続して描かれており、建物2階にはオロスコによる別の壁画作品も設置されている。

実存主義との接点:哲学と芸術の融合

オロスコの作品における実存的な省察は、20世紀の実存主義哲学者たち──ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre)やアルベール・カミュ(Albert Camus)──の思想とも共鳴するものである。オロスコとこれらの哲学者はいずれも、人間の自由、絶望、そしてしばしば混沌とした世界における意味の探求という主題に取り組んでいた。

たとえば、1934年の作品『カタルシス』では、社会の非人間化が視覚的に表現されている。苦悶に満ちた人間の姿が、混沌と退廃を象徴する構図の中に描かれており、そこには人間精神の絶え間ない葛藤と、わずかに差し込む希望の光が垣間見える。

このような「絶望と希望」「秩序と混沌」の二重性は、実存主義哲学においても繰り返し語られる核心的なテーマである。オロスコは、単なる壁画家ではなく、芸術を通して人間の本質に迫ろうとした思想家でもあったと言える。

現代における意義と普遍性

急速なグローバル化、技術革新、そして社会政治の変化が進行する現代においても、オロスコが提示した「アイデンティティ」「犠牲」「人間精神のレジリエンス(回復力)」といった問いは、依然として極めて現代的であり、かつ普遍的である。彼が描いた、社会の断片化や近代性がもたらす困難、そして真の人間的つながりへの希求といったテーマは、今日のデジタルアートや映画など、さまざまな表現形態においても反映されている。すなわち、オロスコが向き合った問題は、特定の時代や地域に限定されるものではなく、人類に共通する根源的な問いであった。

オロスコは、その壁画や絵画を通して、メキシコの社会政治的歴史のみならず、人間の存在そのものに内在する深い実存的問いを描き出した芸術家である。変動を続けるこの世界において、オロスコの作品は常に鏡のような役割を果たしている。そこには、社会の進化と並行して変わることのない、人間の根源的な関心が映し出されている。オロスコが有していた最大の力は、政治的テーマと哲学的探究を融合させ、「外的世界」と「内的世界」の接点を描き出す点にあった。この手法によって、彼は単なる時代の芸術家を超え、時代を超越した思想家・表現者としての地位を確立したのである。

構図に込められた思想

オロスコの真の才能は、彼が扱った壮大なテーマのみならず、それを表現する視覚言語の繊細さと力強さにこそあった。彼は色彩、形、構図を巧みに操り、鑑賞者の感情に直接訴えかける力を有していた。ディエゴ・リベラが色彩豊かなパレットによってメキシコの歴史を生き生きと描いたのに対し、オロスコは意図的に制限された色調を用いた。たとえば、ダートマス大学に描かれた1932〜1934年の壁画シリーズ『アメリカ文明の叙事詩』においては、抑えられた色彩が場面の感情的重みを際立たせている。このような視覚的禁欲性は、単なる作風ではなく、作品の主題が内包する深刻さと複雑さを象徴するものである。

オロスコは画面中央に巨大な人物像を配し、鑑賞者の注意を瞬時に引きつける。しかし、真の見どころは、細部の緻密な構成や画面内の要素同士の関係性にある。たとえば、メキシコシティのエル・ホスピタル・デ・ヘススにある壁画『近代人の叙事詩(La épica del hombre moderno)』では、「近代人」は単一の人物としてではなく、多様な側面を象徴する多数の人物群として描かれている。

構図全体に満ちる動きと緊張感は、現代という時代の混沌、希望、そして矛盾を見事に捉えている。

リベラ、およびシケイロスとの比較

オロスコの芸術は、同時代の著名な壁画家であるディエゴ・リベラおよびダビッド・アルファロ・シケイロスとしばしば比較される。三者はいずれもメキシコ革命後の社会的・歴史的文脈を描くという共通の目的を持っていたが、そのアプローチには明確な違いがあった。

リベラの作品は、メキシコの先住民文化や労働者階級の誇りを讃える、明快かつ色鮮やかな叙述的スタイルが特徴であり、視覚的にも親しみやすい。一方、シケイロスはより急進的かつ戦闘的な姿勢を取り、革命の理想と社会主義思想を推進する政治的プロパガンダ的要素の強い作品を制作した。

これに対してオロスコは、より内省的かつ哲学的な視点を持ち、政治的出来事だけでなく、それに翻弄される個人の魂や精神の葛藤にも焦点を当てた。彼の芸術には、社会的現実と人間存在の深淵を見つめる冷徹な視線が常に存在していた。この点で、オロスコは単なる歴史の記録者にとどまらず、人間の本質を探究する思想家としての面貌を備えていたのである。

国際的な影響と評価

オロスコの影響は、メキシコ国内にとどまらず、世界各地に広がった。彼の作品に内在する普遍的なテーマと実存的葛藤は、時代や国境を越えて多くの芸術家に感銘を与えたのである。特にアメリカ合衆国では、ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock)をはじめとする抽象表現主義の画家たちが、オロスコの表現技法や主題選択から多大な影響を受けたとされている。ポロックの初期作品には、オロスコのように情動を直接的にキャンバスにぶつける表現が顕著に見られる。

またヨーロッパにおいても、シュルレアリスム(Surrealism)や表現主義(Expressionism)といった運動における思想的影響が指摘されている。とりわけオロスコの作品が持つ象徴性と、人間存在に対する懐疑的なまなざしは、20世紀の欧州の知識人や芸術家に強く訴えかけたのである。

1943年には「El Colegio Nacional」の創設メンバーとなり、1946年には国家美術賞(Premio Nacional de Bellas Artes)を受賞した。1949年9月7日、メキシコシティにて死去。彼の遺体は、画家として初めて国家的栄誉であるドローレス墓地の「著名人のロトンダ(Rotonda de las Personas Ilustres)」に埋葬された。2010年には、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で彼の大規模回顧展が開催され、同館におけるメキシコ人芸術家としては3人目の快挙となった。

1949年の秋、ホセ・クレメンテ・オロスコは最後のフレスコ画を完成させた。そして同年9月7日、心不全のため睡眠中に死去した。享年65歳であった。1960年代から1970年代にかけて、オロスコは「人間の本質」を描く巨匠として称賛された。国家が国民に語る虚偽を切り裂くような、その大胆かつ真摯な芸術姿勢によってである。オロスコ自身が主張していたように――

「絵画とは……心を動かすものである。」

参考資料:

1. Exploring the art of José Clemente Orozco

2. José Clemente Orozco (munae)

3. José Clemente Orozco (Biography.com)

No Comments