(Photo:Staff Sgt. Matthew Griffith, U.S. Army)

2024年にダニエル・ノボア大統領(Daniel Noboa)が署名した協定は、アメリカ合衆国との新たな形態の軍事協力への道を開いた。この協定により、米国とエクアドルの軍事関係は質的な変化を遂げつつあり、将来的にガラパゴス諸島(Islas Galápagos)への米軍駐留の可能性が現実味を帯びてきている。

米政府の軍事専門誌『ミリタリー・レビュー(Military Review)』に掲載された記事では、同諸島に米軍を配備した場合の戦略的および地政学的な利点について詳述されている。その背景には、中華人民共和国の経済的影響力の拡大と、ロシア連邦の軍事的プレゼンスの強化に対する懸念がある。こうした状況下において、エクアドル領内、特に生態系の観点から世界的に重要とされるガラパゴス諸島における米軍駐留の是非をめぐり、国内外で議論が活発化している。

エクアドル共和国は、2025年11月に国内における外国軍基地の設置に関する国民投票を実施する予定である。一方、アメリカ合衆国においては、すでに自国軍をエクアドルへ派遣することによって得られる戦略的および安全保障上の利点についての議論が進行している。

このテーマについては、2025年9月に発表された記事『エクアドルにおける米国空軍基地:米国とエクアドルの関係における戦略的・安全保障上の利点(A U.S. Air Base in Ecuador: Strategic and Security Advantages for U.S.-Ecuador Relations)』において、詳細に論じられている。

同記事の著者は、ラテンアメリカ地域における豊富な経験を有し、「米陸軍米州学校(School of the Americas)」にて訓練を受けた米陸軍の軍人、アブドン・ガライ=ブリオネス少佐(Mayor Abdón Garay-Briones)である。

ガライ=ブリオネス少佐は、エクアドル国内に米軍基地を設置することは、米国にとって極めて戦略的意義の高い行動であると主張している。その主な理由として、中華人民共和国がこの地域において急速に拡大させている「経済的影響力」、およびロシア連邦が展開する「軍事的影響力」に対抗する必要性が挙げられている。

また、同報告書では、ホンジュラスに位置する空軍基地「ホセ・エンリケ・ソト・カノ基地(José Enrique Soto Cano)」、通称「パルメロサ(Palmerola)」から米軍が撤退する可能性についても触れられており、それによって生じると見られる中米地域の「戦略的空白」が新たな安全保障リスクをもたらすと警告している。

このように、エクアドル国内の国民的議論と並行して、米国側ではすでに地政学的な観点からの評価と軍事戦略の再編が進められており、今後の両国関係に大きな影響を及ぼす可能性がある。

ホンジュラス共和国の現職大統領であるシオマラ・カストロ(Xiomara Castro)は、アメリカ合衆国が自国に軍事的プレゼンスを維持することに対して、公然と反対の立場を示している。特に、米国によって数千人におよぶホンジュラス人が強制送還された事案以降、その姿勢は一層明確となった。「パルメロサ基地(Palmerola)」としても知られるホセ・エンリケ・ソト・カノ基地は、ホンジュラス中部のコマヤグア(Comayagua)に位置しており、同地には500名を超えるアメリカ軍兵士と、約500名のホンジュラス人および外国人の民間人が常駐している。

このような状況の中、米国はエクアドルにおける軍事的プレゼンスを新たに確保することで、地域における監視能力および情報収集(インテリジェンス)の体制を維持・強化しようとしていると、前述の学術記事は指摘している。米国の戦略的関心は、単に基地の地理的配置にとどまらず、南米および中米地域における影響力の確保という広範な文脈の中で展開されていると考えられる。

米軍設置に伴うエクアドルにとっての利益

同報告書は、1941年に開始されたガラパゴス諸島バルトラ島(Isla Baltra)における米軍基地、通称ベータ基地「ラ・ロカ(Base Beta “La Roca”)」における米国とエクアドルとの歴史的な軍事協力を引き合いに出している。加えて、2009年に終了したマンタ基地(Base de Manta)に関する協定も例示し、両国間における継続的な安全保障協力の重要性を強調している。しかしながら、同報告書内では、エクアドルというアンデス地域の国家にとって、米国との軍事的連携から具体的にどのような利益がもたらされるのかについては、明確な言及はなされていない。

同稿において繰り返し主張されているのは、米国がガラパゴス諸島に恒久的に駐留することによって得られる軍事的優位性である。一方で、エクアドルにとっての利益に関する記述は限定的であり、同様の合意を通じて経済支援やインフラ開発の促進が必要であるとする主張にとどまっている。

エクアドル側の視点としては、米軍部隊の駐留が麻薬取引(narco-tráfico)との戦いを強化し、監視・情報収集などの分野で貢献する可能性があるという期待が提示されている。

しかしながら、同地域における麻薬流通の拡大には複合的な要因が存在するとされており、報告書の著者自身が引用している2025年の別文書においても、それは一部言及されている。その文書には以下のように記されている。

ノボア政権(Gobierno de Noboa)が警察および軍の能力を強化しようとする政治的意思は評価に値するが、それだけでは麻薬取引および組織犯罪が市民の安全に与える影響を減少させるには不十分である。

― 『国際麻薬取締戦略報告書 第1巻 2025年版(Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, Vol. 1, 2025)』

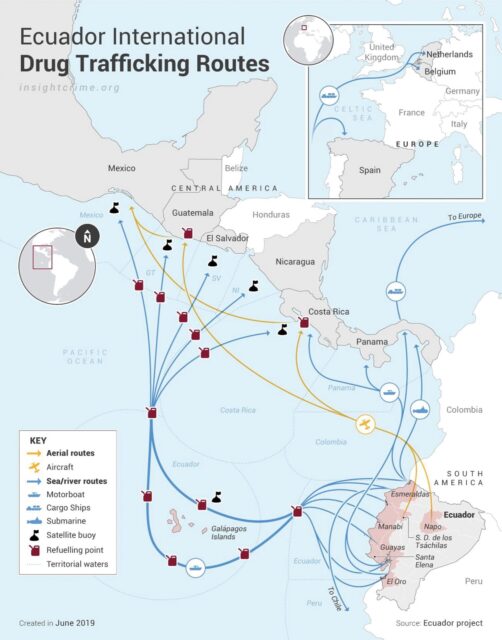

加えて、『ミリタリー・レビュー』誌に掲載された当該記事は、2019年の統計データおよび地図を根拠として構成されているが、それ以降、南米地域における地政学的情勢および違法薬物の流通状況は大きく変化している点にも注意が必要である。

2019年の地図は、『ミリタリー・レビュー』誌の記事内に掲載されているが、エクアドルから欧州へ向かう麻薬密輸ルートについては一切の記述がない。同ルートは、エクアドルを起点とする麻薬組織の主要な輸出経路の一つでありながら、これを無視している点は注視に値する。

中国の存在感が米国の覇権を脅かす

本報告書全体を通じて、中国が南米地域において商業的影響力を強めていることに対する米国の懸念が繰り返し表明されている。報告書の著者は、中国による投資、資金提供、ならびにインフラ開発が南米諸国に「肯定的な影響を与えている」ことを認めているものの、それらが「二国間貿易の改善」や「港湾活動の活性化」を通じて米国の地域的影響力を脅かすと位置づけている。

さらに、中国が主導する各種プロジェクトに伴う環境への影響もまた、懸念事項として挙げられている。しかしながら、米国自身も環境政策において一貫性を欠いてきた過去がある。たとえば、2017年には「パリ協定(Acuerdo de París)」からの離脱を表明し、2018年には「G7プラスチック憲章(Convenio del G7 sobre Plástico)」への参加を拒否するなど、いわゆる「グリーン協定」から距離を取ってきた経緯がある。

“ラ・ロカ”――1942年から続く米国の秘密基地

エクアドルは1832年、ガラパゴス諸島を自国領に編入した。当時、同国はスペインからの独立を果たしてからわずか十数年しか経過しておらず、領土拡大の好機を逃す余裕はなかった。その後、米国は第二次世界大戦中の1942年、同諸島のバルトラ島に秘密裏に軍事基地を設置した。この施設は「ラ・ロカ(La Roca)」の名で呼ばれ、エクアドルにおける米国の軍事的プレゼンスの先例となった。

この歴史的事例は、現在議論されている新たな基地設置構想と連続性を持っており、地政学的な文脈の中で改めて注目を集めている。

米国は、太平洋地域における軍事的プレゼンスの確保を長年望んできた。少なくとも1938年以降、エクアドル政府に対して、ガラパゴス諸島の租借に関する複数の提案を行っていたことが記録されている。

1941年、第二次世界大戦(Segunda Guerra Mundial:SGM)の最中に、エクアドルは最終的に米国との協定に合意し、1942年には米国による軍事基地の運用がバルトラ島で開始された。建設作業はわずか2か月という短期間で行われ、同島には2本の滑走路、軍用兵舎、大型格納庫、そして米軍用機に対応する各種設備が整備された。

当初はドイツおよび日本による接近が懸念されていたが、実際に確認されたのは周辺海域に出没したドイツ軍の潜水艦のみであり、ガラパゴス諸島が戦闘の舞台となることはなかった。こうした背景から、バルトラ島の基地――通称「ラ・ロカ」として知られるベータ基地(Base Beta)――は、実戦に参加することなく、戦略的拠点としての役割にとどまった。

同基地の運用は極秘裏に行われており、エクアドル国内では米軍の駐留が広く認知されることはなかった。

1944年には、当時のアメリカ合衆国大統領夫人エレノア・ルーズベルト(Eleanor Roosevelt)がバルトラ島を訪問している。彼女が「なぜこの基地は“ラ・ロカ”と呼ばれているのか」と尋ねた際、ある新兵が「岩を一つ動かせば、その下にはさらに二つの岩があるからです」と答えたという逸話が残っている。

また、米軍はサンクリストバル島(Isla San Cristóbal)にも施設を設けていた。ここは主に、バルトラ島への淡水供給を目的として使用されていたとされる。さらに、エスパニョーラ島(Isla Española)およびイサベラ島(Isla Isabela)においても滑走路の建設が始められたが、これらの計画は最終的に完成に至らなかった。

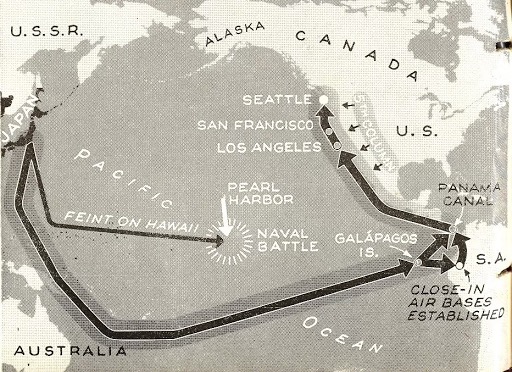

1940年に作成された一枚の図は、第二次世界大戦において、米国の安全保障ルート上でガラパゴス諸島が果たした戦略的役割を示している。出典は米国海軍(Armada de EE.UU.)によるものである。当該文書では、当時ドイツおよび日本に対抗するために採用された地政学的・戦略的な枠組みが、現在においてもアジアおよびユーラシアの巨大国家に対抗する上で再利用可能であるという論理が展開されている。

「同様の手法は、中国やロシアといった非伝統的な大国に対抗するためにも用いることができる。エクアドルに米国空軍基地を設置することは、より広範なアクセスを保証し得る重要な戦略的機会を意味する」

と、同報告書は結論づけている。

マンタ基地の経験

文書ではまた、「前方作戦拠点(Ubicación Avanzada Operativa:UAO)」として知られる、エロイ・アルファロ空軍基地(Base Aérea Eloy Alfaro)があったマンタ(Manta)の事例についても言及されている。この協定は、1999年に当時のハミル・マウアド(Jamil Mahuad)大統領の政権下で締結されたものであり、期間は10年間と定められていた。2009年、ラファエル・コレア(Rafael Correa)大統領の就任後、同協定は更新されることなく終了し、米軍は撤退した。

マンタにおける米軍基地の設置は麻薬取締に関する様々な政治的・法的文書(1988年の国連麻薬条約、1998年アメリカス首脳会議行動計画、半球の麻薬戦略、二国間麻薬協定など)に基づき締結された。この協定は、麻薬密輸の監視、追跡、制御などの航空活動を通じて、国際的な麻薬取り締まりの努力を強化することを目的とした。エクアドル、米国の2カ国は、麻薬取引が経済、倫理、公共の健康、社会の安定、民主主義に悪影響を及ぼしていることを認識し、共同で包括的かつバランスの取れた対策を進めるという名の下進められた。当時、エクアドル空軍は国内の空域管理を担っており、違法な麻薬飛行を防止する役割を果たしていた。一方、コレア大統領は反帝国主義的立場を取っており、外国の軍事基地の存在に強く反対し、契約の延長はしなかった。

マンタ基地協定の主要契約内容

米軍がマンタから撤収した後、反対派や一部の外国人軍事関係者からは、米軍が関与したとされる人権侵害や、エクアドル領海内における漁船の違法沈没事件に関する多数の告発が、より公然と語られるようになった。

参考資料:

1. Academia militar estadounidense recomienda instalar una base militar en Galápagos

No Comments