(Photo:Pueblo Kitu Kara / Facebook)

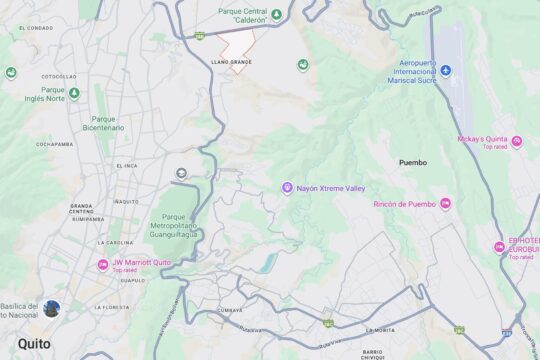

ジャノ・グランデ(Llano Grande)は1956年2月23日に設立され、キト市北東部のパンアメリカンハイウェイ(Vía Panamericana)北側13.5キロ地点、キト都市圏で最大の教区であるカルデロン(Calderón)に位置している。この地域は、文化的かつ観光的に豊かなキトゥ・カラ(Pueblo Kitu Kara)の先住民による先祖代々の集落として形成されたものである。この点において先住民は都市から離れたところに住んでいると言うことが全くの誤解であると言うことを示すものである。この土地には長い間キトゥ・カラが住んでいた。

この自治区(コムナ)は、優れた工芸品で知られており、先祖の暮らしが現在の住民の血に刻まれている。彼らのアイデンティティ、衣服、伝統、慣習は、ジャノ・グランデをエクアドルの首都キトにおいて唯一無二の存在としている。

ジャノ・グランデ(Llano Grande)は、いくつかの観点で注目されている地域である。

2021年、文化遺産省(Ministerio de Cultura y Patrimonio)はこの土地の刺繍を都市の無形文化遺産として認定した。家族や祖母たちの物語を表現する彼女たちの手工芸作品は、スペインの著名な画家・デザイナー・彫刻家であるオクダ・サン・ミゲル(Okuda San Miguel)との融合によって有名になり、この土地の女性たちに誇りを与えた。都会的な感覚とポップアートを作品に取り入れるオクダは、キトがピチンチャの戦い200周年を盛大に祝った2022年5月24日に、この地域に「ピカチュウの壁画」を描いた。

この歴史地区に位置する壁画の起源は、オクダがジャノ・グランデの伝統的な刺繍職人たちと接触し、首都のさまざまな場所を巡ったことにある。キト首都圏区役所によれば、この壁画は「ピチンチャの戦いを表現または着想源としたものではなく」、むしろ「伝統的な刺繍職人に象徴される無形文化遺産の表現への創造的な賛辞」であるという。

オクダの「ジャノ・グランデの刺繍職人(Bordadoras de Llano Grande)」への関心は、ジャノ・グランデの女性たちの刺繍に見られる才能と歴史的価値に向けられていた。オクダはそれを自身の壁画に伝統的かつ革新的な要素として取り入れたことで、「ジャノ・グランデの刺繍職人」は大きな注目を浴びることとなった。この地域には複数の刺繍職人グループが存在し、それぞれの作品に独自のアイデンティティを刻み込んでいる。彼女たちの目的は、作品がその本質と経済的価値の両面で正当に評価されることである。

ジャノ・グランデは、キチュア語(Kichwa)を絶やさず守り続ける土地としても知られている。現在、この地域には全国各地から多様な住民が暮らしており、もはや純粋な先住民コミュニティとは言い切れないものの、多くの伝統や暮らしの形が今なお息づいている。

ジャノ・グランデの通りには土壁の家が多く、祖母が薪を使って火を起こし料理をする家庭も存在するなど、先祖代々の生活様式が残っている。また、住民の約50%が今もキチュア語を話し、死者の日には墓地に食べ物を持ち寄って故人と共に分かち合う伝統が守られている。近代的なショッピングセンターからわずか数メートルしか離れていない場所でありながら、この地域は「死者と語り合う村」として知られている。

ジャノ・グランデは、カルデロン(Calderón)にある五つの先祖代々のコムナの一つであり、住民たちは自らのルーツを決して失うことを拒んでいる。彼らはキトゥ・カラ(Quitu‑Cara)の出自を誇りに思い、そのアイデンティティの強化に努めている。コムナの代表であるアルベルト・スクイリョ(Alberto Suquillo)は、マサパン細工や刺繍の伝統を今なお守り続けていると語る。多くの家族では、祖母からその技術を受け継ぐ者がおり、乾季に水を汲みに行く際には刺繍を携えて作業していた記憶を今でも大切にしているという。

一方、ジャノ・グランデの住民は環境汚染との戦いでも知られている。G&M総合廃棄物処理会社(G&M Tratamientos Integral de Desechos)はこの土地に健康および農作物に有害な環境汚染を引き起こしている。G&M社の施設に隣接する少なくとも4つの地区において、喉の痛み、鼻の不快感、下痢、胃の不調といった健康被害が報告されていると述べた。「悪臭があまりにひどく、外に出たり日光浴をしたりすることさえできない」と語った。彼らによると同社による廃棄物処理に関する不正行為を明らかにし、この問題が約2万6000人の住民に影響を及ぼしている。

キトゥ・カラの人々

キトゥ・カラはピチンチャ(Pichincha)県の周辺地域、すなわちシエラ・ノルテ(Sierra Norte)の都市部、農村部、及びその周辺地域に居住しており、キト(Quito)、メヒア(Mejía)、ルミニャウイ(Rumiñahui)に分布している。また、キトゥ・カラはいくつかのグループに分かれており、例えばキトゥス(Kitus)、カラプンゴス(Carapungos)、サンビサス(Zambizas)がある。

キトゥ・カラと国家との法的関係は、エクアドル民族・先住民族開発評議会(Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador:CODENPE)を通じて成立している。

1989年以降、ILO(国際労働機関)の条約169号(Convenio 169)およびエクアドル共和国憲法により、先住民族は歴史的な集合体として認められているが、土地の約40%は法的に未確定であり、現在国立農業開発研究所(Instituto Nacional de Desarrollo Agrario:INDA)とともに正規化の手続きが進められている。

元来経済形態は自給的経済であったが、市場経済への移行期にある。キトゥ・カラの人々は、農産物の販売を目的とした農業生産と、小規模家畜の飼育を組み合わせている。また、主要な生産軸としてパラモ(高山草原)での牧畜を営み、草地は共同所有である。さらに手工芸品の生産があり、これは地域市場での販売を目指している。家族のすべての構成員が手工芸に参加し、織物、マサパン(mazapán)、セダソ(cedazos)、ユンボ(yumbos)の仮面などを制作している。キト市に最も近い地域に住む者は、同市で公共・民間機関や建設業などに従事している。

先祖代々の居住地は、ピチンチャ山(Pichincha)の麓にあるキト市である。この山はインカによって「クスコ(Cuzco)」(へそ、世界の中心)と呼ばれ、明確な農業天文学的世界観を形成している。

プエブロ・キトゥ・カラ(Pueblo Kitu Kara)は、2010年2月にプエンボ教区(parroquia de Puembo)で開催された第3回大会において、自らを「キトゥ・カラ先住民ネーション(Nación Originaria Kitu Kara)」と自己定義した。この概念の下では、大統領制は存在せず、「先住民族国家の統治機関(Gobernación de la Nación Originaria)」が置かれ、その指導体制は「長老評議会(Consejo de Mayores)」によって構成されている。

各ジャクタ(llacta)における組織形態は「コムナ」であり、最高権威者である会長(presidente)、副会長(vicepresidente)、シンディコ(síndico)が設置されている。さらに、改善委員会(Comités pro-mejoras)が2年ごとに設置されている。

コミュニティは、キトゥ・カラ・先住民ネーションに属する第二次組織の複数の核によって形成されており、同国家は地域組織「エクアドル・キチュア民族連合(Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador:ECUARUNARI)に属している。一部のコミュニティは、「ピチンチャ先住福音派協会(Asociación de Indígenas Evangélicos de Pichincha:AIEP)」や、「エクアドル先住民族福音主義連盟(Federación Evangélica Indígena del Ecuador:FEINE)に所属している。仕事と意思決定は、すべてのコミュニティメンバーが参加する共同作業(ミンガ)を基盤に組織されており、意思決定は総会において民主的に行われている。

続き(第2部)を以下に記載します。引き続き、**「削除:」だけを取り除いた**状態です。内容の改変は一切ありません。 — “`html

メスティーソ社会との継続的な交流の結果として、彼らは伝統的な衣装を保持していない。かつて女性は、植物や鳥の刺繍が施されたブラウスを着用していた。スカート(ポジェラ)はインドゥラナ(indulana)という布で仕立てられ、肩掛け(チャリナ)は綿または羊毛で作られていた。足元にはアルパルガタ(alpargatas、布製のサンダル)を履き、帽子をかぶっていた。男性は、白い短めのズボン、シャツ、そして暗色系のポンチョを着用していた。

祖先の言語

エンリケ・タシグアノ(Enrique Tasiguano)はジャノ・グランデ出身の78歳の地元住民で、文化の回復と強化に長年尽力している人物だ。彼は「キトゥ・サマイ・ワシ(Kitu Samay Wasi)」センターのリーダーを務めており、先住民の独自性を守るための文化プロジェクトを推進している。

タシグアノ氏は、長老や年配の指導者たちと共に集まり、キチュア語を生きた言語として存続させるための方法を模索している。彼は住民の多くが外部からの移住者であることを認めつつも、約7,000人が先住民コミュニティの核をなしており、独自の生活様式や伝統的な祭りを今も守っていると推計している。

ジャノ・グランデでは、9月のコヤ・ライミ(Koya Raymi)、12月のカパック・ライミ(Kápac Raymi)、3月のパウカル・ライミ(Pawkar Raymi)、6月のインティ・ライミ(Inti Raymi)といった祭りが盛大に祝われる。祭りの期間中、コミュニティは一体となり、若い穀物を唐辛子と煮込んだ「ウチクタ(uchucuta)」という伝統料理を準備する。各家族が材料を持ち寄って大きな鍋で調理し、参加者や訪問者と分かち合うことで、地域の結束と文化の継承が図られている。

タシグアノの歴史

エンリケ・タシグアノによれば、1780年から1800年の間、キチュア語(kichwa)はこの地域で完全に支配的な言語であったという。当時、スペイン人の最初の研究者たちが現れ、キチュア語の辞書や言語資料を収集し、その存在を現代に復活させた。タシグアノは、キチュア語が唯一、強制を受けながらも生き残った言語であると断言している。

彼はキチュア語の美しさを繰り返し強調し、特に「shungo(心臓)」、「uma(脳)」、「ayllu(家族)」の三つの言葉が最も力強いと語る。

タシグアノは高校時代からキチュア語を教えており、16歳の時にはフアン・モンタルボ校(Juan Montalvo)で2人の教師に指導した経験を持つ。また、大学や外国人向けの授業も行い、これまでにカナダ人600人以上、エクアドル人3,000人以上にキチュア語を伝えてきた。

3年前には自宅に「キトゥ・サマイ・ワシ」センターを開設し、音楽やダンス、対話の場を提供するとともに、キチュア語の学校も運営している。彼は若い世代に言語の実践を促し、キチュア語を絶やさないよう熱心に奨励している。

儀式の豊かさ

ジャノ・グランデでは、誰かが亡くなると、通夜は自宅で始まる。これは、最も近しい親族たちが安心して故人と別れを告げられる場を確保するためだ。通夜の際には食事が振る舞われ、訪れた人々は故人への供物を捧げる。三日目には遺体を共同墓地に移し、葬儀の際には人々が持ち寄った食べ物を皆で分かち合う。その後、故人の家に戻り、その名誉を称えてもう一度食事をいただくという伝統が続いている。

先住民族コミュニティの祭りは、農業と天文学に基づく作物の植え付けと収穫の時期を意味し、現在は「小イースター(Pascua Chica)」と「大イースター(Pascua Grande)」として知られている。これらの祭りには先祖伝来のユンバダ(Yumbadas)も伴われる。

小イースター

「コヤ・ライミ(Coya Raymi:豊穣の祭り)」で始まる時期で、9月22日の太陽が直立する日から、12月21日の太陽が傾く「カパック・キラ・ライミ(Capac Quilla Raimi:神聖な豊穣の祭り)」まで続く。母なる大地への感謝と植え付けの時期であり、超越的な神々や「アヤ(aya:先祖の霊)」に捧げる儀式が行われる。これらは畑での生命を促進するためのものである。

大イースター

この祝祭の時期は、「パウカル・ライミ(Paucar Raymi:開花の祭り)」から始まり、「ムシュク・ムユクナ(Mushuc Muyucuna:新穀の祭り)」、そして3月20日の太陽が直立する日に行われる「ムシュク・ニナ(Mushuc Nina:新しい火の祭り)」を経て、6月21日の太陽が傾く「ジャトゥン・プンリャ(Jatun Punlla:大きな日)」の「インティ・ライミ(Inti Raymi:太陽の祭り)」で終わる。儀式、踊り、ジョチャ(祈り)、食事、そして豊富なアスア(トウモロコシのチチャ)が神聖な神々に捧げられる。

この祝祭の時期は、「パウカル・ライミ(Paucar Raymi:開花の祭り)」から始まり、「ムシュク・ムユクナ(Mushuc Muyucuna:新穀の祭り)」、そして3月20日の太陽が直立する日に行われる「ムシュク・ニナ(Mushuc Nina:新しい火の祭り)」を経て、6月21日の太陽が傾く「ジャトゥン・プンリャ(Jatun Punlla:大きな日)」の「インティ・ライミ(Inti Raymi:太陽の祭り)」で終わる。儀式、踊り、ジョチャ(祈り)、食事、そして豊富なアスア(トウモロコシのチチャ)が神聖な神々に捧げられる。

この大祭りはかつて「ハトゥン・ダンサンテ(Jatun Danzante:大踊り手)」により祝われ、隊長、ロアス、アルチクス、ヤウリクス、ウマパカ、アカパカ、バジャドーレス、チャサキ、サンチェロスなどが参加していた。特に「サンチェロス」は、収穫のシンボルとして、トウモロコシの茎と穂を体に巻きつけて現れる。

ユンバダ

ユンバダは、小イースターおよび大イースターのいずれにおいても、先祖伝来の儀礼の一環として欠かせないものである。ユンボ(Yumbos)やアウカス(Aucas)は、チョンタ(chonta)の槍を携え、ママク(mamacu)の演奏するボンボ(大太鼓)とピフアーノ(pijuano、小さな笛)の音に合わせて儀礼的な踊りを披露する。彼らの衣装はピルチェス(pilches、ひょうたん製の容器)、マテス(mates、容器)、そして足に結び付けられたチャグチャスまたはチンチレス(chagchas/chinchiles、鈴)で構成されている。踊りは、モナーダ(monadas、動物の真似事)、イノシシやシカの狩猟、ユンボやアウカの屠殺の様子を再現している。

彼らの頭部は青と緑の羽根の冠で飾られ、カゴまたは貝殻で作られたチャロ(chalo)を携えている。このチャロは豊穣を象徴するものである。踊りは列をなしてインディアンファイル(単列)で行われ、螺旋、ジグザグ、円、三角形、平行線といった形を作り出す。これらの動きはミタカの生命の育成を象徴する儀礼的な動きである。

キトゥ・カラは、彼らの居住地(llactas)における有形の文化遺産に加え、以下のような考古学的遺産も有している:

- カテキージャ(Catequilla)

- ルミクチュ(Rumicuchu)

- コチャスキ(Cochasqui)パンパ・マルカ(Pampa Marca)

- キト・ロマ・グアンギルタフア(Quito Loma Guanguiltahua)

- ヤビラク(Yavirac)、ルミパンバ(Rumipamba)

- フロリダ(Florida)

- トゥリペ(Tulipe)

また、ピチンチャ(Pichincha)およびミンド(Mindo)北西部には原生林も存在する。

住民たちは自分たちの文化的豊かさを誇りに思い、しっかりと認識している。学校、コミューナ集会所、学校、コレヒオ(中等教育機関)、そして先住民族相互文化大学(Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas)「アマウタイ・ワシ(Amawtay Wasi)」の本部もある。

一方で、行政の対応不足も痛感している。例えば、主要道路は現在舗装工事が進んでいるものの、それ以外の道は依然として土道か石畳のままである。

参考資料:

1. Pueblo indígena Kitu Kara

2. Llano Grande: un sector para vivir bien

3. Llano Grande, en el norte de Quito, no deja morir el idioma kichwa

4. Kitu Kara(CONAIE)

No Comments