ペリー・ヘンゼル(Perry Henzell)監督による『ザ・ハーダー・ゼイ・カム(The Harder They Come)』は、カリスマ的な主人公が音楽業界に夢を託し、裏切られ、犯罪に手を染め、やがて“フォーク・ヒーロー”として死を遂げるという普遍的な物語を、ジャマイカという特異な文化的背景の中に描いた作品である。

本作は、レゲエの名曲「You Can Get It If You Really Want」と「The Harder They Come」の間にある二つの感情の狭間に存在する作品である。『The Harder They Come』は、そのエネルギッシュな音楽、階級・人種・資本主義批判の視点、そして国民的神話の構築といった多面的要素を備えた傑作である。希望と挫折が交差するこの犯罪ドラマは、1972年にリリースされたが、今なお生々しく、衝動的で鮮烈なエネルギーを放っている。

物語は、レゲエ界の伝説ジミー・クリフ(Jimmy Cliff)演じるアイヴァンホー・“アイヴァン”・マーティン(Ivanhoe “Ivan” Martin)を主人公とする。祖母の死を機にジャマイカの首都キングストンへやってきた田舎育ちの青年が、音楽業界で成功することを夢見ながら日々の糧を得ようと奮闘する。しかし、母親が言うように都会での生活には困難が伴った。特別な技能も持たないアイヴァンが得られる仕事は限られていた。都会生活の足場をつかみ始めるも、その先に待ち受けていたのは、貪欲な牧師たち、金に目のくらんだ音楽プロデューサー、腐敗した警官、そして雑多な裏社会の人々であった。アイヴァンはその一方で、自身の歌声に自信を持ち、オーディションを通じてレコードを出すことに成功する。しかし音楽での成功が見えなくなると、やがて地元ギャングのマリファナ運びとして裏社会に身を投じていく。アイヴァンは音楽と犯罪、二つの道を歩み始めるが、そのいずれも資本主義の独占によって締め付けられていた。録音したシングル曲『The Harder They Come』は、スタジオのボスであるヒルトン(Hilton)が買い叩き、またラジオ局やクラブへの直接販売も禁じられる。マリファナの密売も既にギャングと腐敗した警官によって支配されていた。そして彼はあることをきっかけに、皮肉にも「アウトロー」として名声を手に入れることとなる。

ライギンの生涯

本作は、実在したジャマイカの無法者ヴィンセント・“アイヴァンホー”・マーティン(Vincent “Rhygin” Martin)の生涯に着想を得ている。彼は報道において「逃亡犯」「二丁拳銃の殺し屋(The Two-Gun Killer)」「脱獄者」「社会的盗賊(ソーシャル・バンディット)」「民衆の英雄」など、さまざまな呼称で語られ、通称ライギン(Rhygin)として知られている。タイトルも彼の有名なセリフに由来する。

ライギンはセント・キャサリン教区(St Catherine)リンステッド(Linstead)に生まれたが、当時の多くの若者と同様に、より良い生活を求めてキングストン(Kingston)へ移り住んだ。彼は身長が低く、歩き方に特徴的な“ボップ”があり、背を高く見せるためにヒールの靴を履いていたとされる。歯が欠けていたとも伝えられ、速足で歩き、数歩ごとに後ろを振り返り、女性的な声で流暢に話したとも言われている。推理小説の熱心な愛読者でもあり、犯罪者の間で尊敬を集めた。

ライギンはキングストン西部に定住し、10代の頃から幾度か警察と問題を起こしていた。1938年、14歳の時にキングストン居住裁判所(Kingston Resident Magistrate’s Court)で凶悪な襲撃行為により、タマリンドのムチで12回打たれる判決を受けている。2年後の1940年には再び法に触れ、この時は傷害罪で有罪判決を受け、30日間の刑期を選ばずに30シリングの罰金を支払った。さらに3年後の1943年12月には店舗荒らしの罪で有罪となり、セント・キャサリン地区刑務所(St Catherine District Prison)で6か月の服役を命じられた。出所後の3年間は警察の監視から逃れていた。

その後、彼は犯罪の世界で名を上げ、初期には“アラン・ラッド(Alan Ladd)”や“キャプテン・ミッドナイト(Captain Midnight)”という異名も得ている。最終的にはギャングを結成し、そのリーダーとなった。しかし1946年2月6日、再び2件の窃盗・窃盗未遂で逮捕され、さらに2年間の刑期を務めたのである。

しかし、彼の苦難は始まったばかりであった。違法な銃器所持によりさらに6か月の服役を命じられ、加えて強盗罪で5年の刑を科され、合計7年間の服役となった。2年の服役を経た後、ライギンは最高警備のゼネラル・ペニテンシャリー(General Penitentiary、ジェネラル刑務所)から脱走した。彼が社会の脅威として名を馳せたのは、この脱走以降であり、ジャマイカの犯罪史において記憶される人物となった。

ある退役警官は、ライギンをこの国がこれまでに見た中で唯一の真の悪党であると評している。「彼が暴れ回っていた頃、私はまだ子供だったが、彼は庶民から一種の民間英雄のように非常に好かれていた。警察官でさえ、彼の名前を口にすることを恐れていた」とその退役警官はサンデー・オブザーバー(Sunday Observer)紙に語った。

ライギンは、ハナ・タウン(Hannah Town)のリージェント通り(Regent Street)にあるカリブ・ホテル(Carib Hotel)での銃撃戦において、ジャマイカ警察の巡査エドガー・ルイス(Edgar Lewis)と女性1名を殺害し、さらに元軍曹ギャリモア(Gallimore)および警官アール(Constable Earle)に負傷を負わせたことで全国的な悪名を得た。警察は夜明けまで建物周辺を封鎖したが、ライギンは逃走に成功した。その事実を嘲笑うかのように、ハーフウェイ・ツリー警察署(Half-Way-Tree Police Station)のスコット刑事軍曹(Detective Sergeant Scott)宛に脅迫状を送った。その手紙にはこう記されていた。

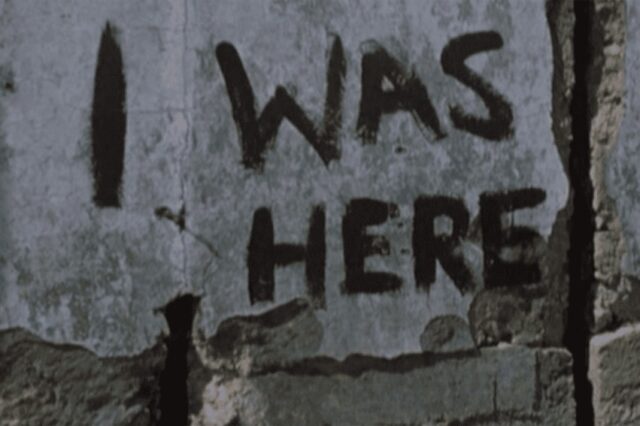

「私は29発の弾薬を持つ武器庫を有しており、ジャマイカの犯罪史に名を刻んだと確信している。自殺するつもりはない。そんなことをすれば私の偉大な記録が台無しになる。スコット刑事には部下の訓練をもっとしてもらいたい。私は警察に何が欠けているか、そして私が何をできるかを示すつもりだ」

この手紙は『ジャマイカ・タイムズ(Jamaica Times)』に掲載された。ルイス巡査の葬儀には多くの参列者が集まり、その殺害は国家元首であり国民的英雄であるアレクサンダー・バスタマンテ(Alexander Bustamante)によって強く非難された。バスタマンテは葬儀で棺の担ぎ手を務めた。翌日、当局は通常の警官および刑事の休暇をすべて取り消し、ライギンの生死を問わず逮捕に対して200ポンドの懸賞金を提示した。その後も彼の居場所を密告した知人なども手にかけていった。

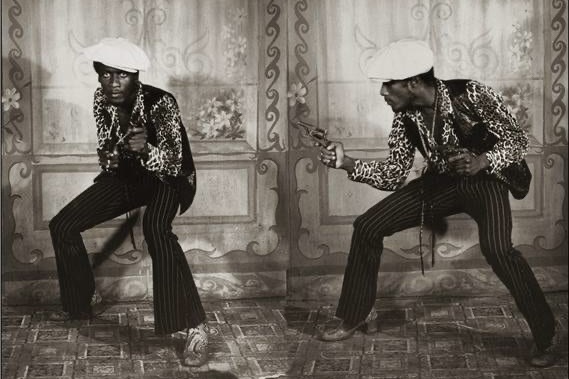

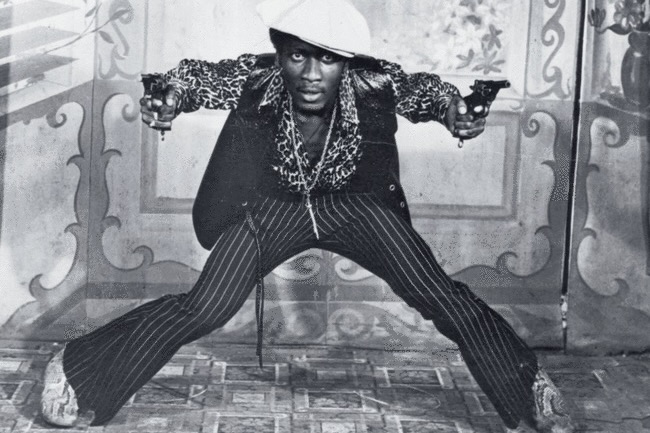

ライギンの名声は都市のスラム街で高まり、彼は得意げに2丁のリボルバーを手に写真撮影に応じた。ノースウェスタン大学ウィンバーグ・カレッジ・ボード・オブ・ビジターズ教授で美術史の専門家であるクリスタ・トンプソン(Krista Thompson)は「この写真は、アイヴァンが大胆な銃撃戦の後に警察に追われながらも、公の場から姿を消すのではなく、地元の写真館でポートレートを撮影するという象徴的な瞬間を捉えている」と指摘する。

写真館のシーンでは、アイヴァンがさまざまなポーズを取る様子が映し出され、カメラは写真家の視点を取り入れながら彼の姿をファインダー越しに捉えている。つまり、この場面では写真というメディアそのものと、それに「写る自分」を演じる行為が、アイヴァンにとっての自己形成(セルフ・ファッショニング)、すなわち「ルードボーイ(ruud bwai)」としての登場の鍵となっているのだ。背景にはレゲエの名曲「007(Shanty Town)」が流れ、撮影シーンは映画全体の重要な出来事を回想するフラッシュバックと交錯している。編集では、アイヴァンが次々とポーズを取るモンタージュが挿入され、静止画であるはずの写真が音と動きによって「パフォーマティブ(演技的・表現的)」な側面を帯びていく。こうして、ジミー・クリフ(Jimmy Cliff)が演じるアイヴァンの写真は、静止した一枚のイメージを超え、音と映像によって命を吹き込まれた象徴的な存在へと変貌する。

写真は、1880年代のイギリスやフランス(およびその植民地)において、「犯罪者」と定義された者を“逮捕(arrest)”するためのメディアとして用いられてきた。アラン・セクラ(Allan Sekula)ら研究者が記録しているように、犯罪学者たちは顔写真(マグショット)をアーカイブ化の制度、官僚的・統計的な情報管理システム、そして新たに登場した“真実”の装置と組み合わせて使用し、対象の特定と逮捕を可能にした。さらに彼らは、犯罪者とはどのような見た目をしているのかを視覚化し、市民社会で逸脱した存在とされた人々の表層的な特徴を、写真という印画紙上に“逮捕”(固定)する戦略も取っていた。しかし、アイヴァンホー・マーティンの実際の歴史、そして映画における描写では(後に両者を明確に分けて検討するが)、当局は少なくとも初期段階において写真を使って彼を逮捕することも、犯罪者として視覚的に捉えることもできなかった。マーティンの外見や肉体は、まるで「脱ぎ捨てられる何か」であるかのように、彼自身がすり抜けるものであった。警察が逮捕に踏み込んだとき、彼はそこに「存在していなかった」のだ。これは、写真の本質である「光の記録」に真っ向から反する現象である。新聞はマーティンの姿を、光と可読性が欠如した「影の中に後退する存在」として描写しており、そこには写真の記録性(インデクシカリティ)を拒絶する態度が感じられる。

『The Harder They Come』にも反映された口承の歴史によれば、マーティン自身が撮影した写真を報道機関に送ったとされている。ライギンは、新聞社や警察に手紙を送ることで、自身にまつわる新たな物語を構築し、すでに形成されつつあったナラティブを揺るがそうとした。しかし、これらの手紙がすべてライギン本人によって書かれたものであるかどうかは定かではない。『デイリー・グリーナー』紙もまた、この点に疑念を示している:

刑事捜査課および『デイリー・グリーナー』紙に、アイヴァンホー・マーティンを名乗る人物からの手紙が再び届いたが、いずれも内容から判断するに、狂信的な人物や、警察に対して個人的な恨みを抱く者が書いたものと思われる。

『パブリック・オピニオン(Public Opinion)』は一方、その写真が公開された別の経緯を示唆している。同紙によれば、写真の出所は「アマチュア写真家」であり、彼は「マーティンが『練習』している場に偶然居合わせた」ことで写真を撮影したという。この「スナップ写真」こそが、警察が所有していた写真であると報じられている。マーティンは、この写真を当局に提供した、また『デイリー・グリーナー(Daily Gleaner)』紙に手紙を送ったとして、スコット刑事(Detective Sergeant Scott)、ゴールドソン(Goldson)、マクスウェル(Maxwell)、そして写真家である“ミスター・ブラウン(Mr. Brown)”に対して復讐を誓ったとされている。『パブリック・オピニオン』はさらに、「射撃の腕前に誇りを持っていたマーティンは、写真にポーズを取るのが良いアイデアだと考えた。そして実際にそうした」と記している。

ライギンが最初の殺人を犯してから6週間が経過し、警察はこの危険な犯罪者を社会から排除すべく、執念深く追跡を続けていた。追及の圧力が高まる中、ライギンはセント・キャサリン(St Catherine)のフェリーにある茂みの中の隠れ家に身を潜めていた。

しかし、司法の包囲網は日を追うごとに狭まりつつあり、ライギンはグリニッジ・タウン漁港(Greenwich Town fishing beach)の漁師2名と手を組み、数日後にライム・キー(Lime Cay)へ渡って新たな潜伏先を確保しようと計画した。だが、それは実現しなかった。警察は彼の動きを察知し、1948年10月9日早朝、彼が到着する前にライム・キーを急襲したのである。

「生きて捕まることはない」と誓っていたライギンは、頭部に5発、その他の部位にも複数の銃弾を受けて死亡した。彼と警官たちとの激しい銃撃戦は1時間以上に及び、その末に命を落とすこととなった。

ライギンの死の報せがキングストンの街に広まると、海岸から死体安置所までの道には、警官と市民を含む数千人の群衆が押し寄せた。遺体は袋に包まれて搬送されたが、その後もさらに数千人が安置所に詰めかけ、ジャマイカ史上最大規模とされる警察の捜索劇を巻き起こした悪名高き銃撃犯の最期を一目見ようとしたのである。

時代が後押しした反権力ヒーローの台頭

本作のレゲエ・サウンドトラックは、ストーリーの生々しさと完全にシンクロしている。だが、それだけではない。映画内では「表現の自由」や「犯罪美化」という問題も取り上げられている。たとえば、ヒルトン(Hilton)が警官ジョーンズ(Jones)に「イヴァンの曲を禁止するのか?」と問う場面では、ジョーンズが「ああ、犯罪を美化するならな」と応じる。これに対し、ヒルトンは即座に「禁止すればヒットチャートに入る。すると、彼は英雄になる」と返す。このやり取りは、表現を制限しようとする行為が逆に英雄神話を生み出すという、皮肉な現実を象徴している。

美術史家のクリスタ・トンプソンは、次のように述べている。

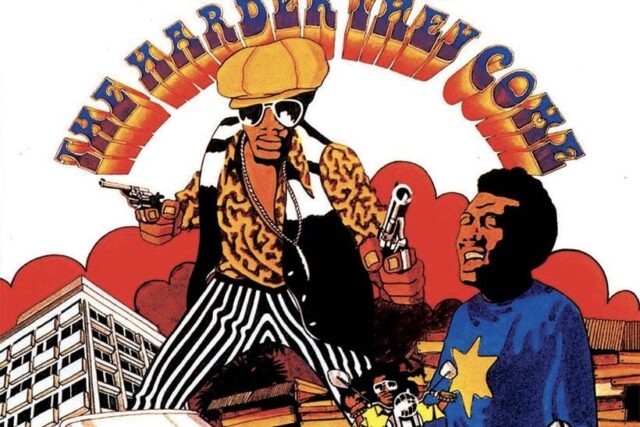

映画とサウンドトラックは、レゲエを国境を越えて広めた先駆けとして評価されている。ただし、この映画は監督の意向に反して、『ブラックスプロイテーション(Blaxploitation)』というジャンルでマーケティングされた。

ブラックスプロイテーションとは、抑圧と闘う精力的な黒人男性ヒーローの活躍を描くアクション映画の潮流であり、1960年代後半から70年代初頭にかけて、ブラック・ナショナリズムや反植民地主義運動と深く結びついていた。『The Harder They Come』が公開されたのは、ちょうど黒人政治の動員、過激化、国際主義が高まりつつあった歴史的な転換期であった。同時に、そうした運動の指導者たちが、オークランドからロンドンのブリクストン(Brixton)に至るまで、国家による暴力によって命を奪われていた時期でもある。

象徴的なエピソードとして、ブラックパンサー党(Black Panther Party)のヒューイ・ニュートン(Huey Newton)の裁判支援のために資金を募るポスターにおいて、映画『The Harder They Come』の歌詞が引用された事例がある。このポスターは、映画が法、FBI、そして反黒人主義に追われる「現代の逃亡者たち」にとってのサウンドトラックであったことを物語っている。

上述の通り本作が国際的に注目された背景には、当時の時代状況も大きく関係している。『シャフト(Shaft, 1971)』や『スーパーフライ(Superfly, 1972)』といったブラックスプロイテーション映画の成功に続いて登場した本作は、ブラジルのグラウベル・ロッシャ(Glauber Rocha)監督による『アントニオ・ダス・モルテス(Antonio das Mortes, 1969)』、メルヴィン・ヴァン・ピーブルズ(Melvin Van Peebles)の『スウィート・スウィートバック(Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, 1971)』、さらには多数のイタリア製西部劇(いわゆるスパゲッティ・ウエスタン)と同様に、「正義を貫くアウトロー」という新たなヒーロー像を提示した作品であった。劇中でアイヴァンが映画館で鑑賞するのも、まさにその象徴ともいえるセルジオ・コルブッチ(Sergio Corbucci)監督の『ジャンゴ(Django, 1966)』である。この描写は偶然ではなく、彼の行動とアウトローとしての自己形成を強く示唆する演出である。公開当時の観客にとって、アイヴァンの「命を賭してでも権力に抗う」という姿勢は、『ボニーとクライド(Bonnie and Clyde, 1967)』の悲劇的最期や、ブラックパンサー党、さらには革命家チェ・ゲバラ(Che Guevara)といった抵抗の象徴的人物たちを連想させるものであった。

クリスタ・トンプソンは、本作が注目を集める理由について、次のように述べている。

私は、アイヴァンホー・マーティン(Ivanhoe Martin)の表象の歴史とその再構築が、「何十年にもわたって形成されてきた写真」であり、彼が初めて警察の手から逃れて以降、およそ30年後に再び姿を現したものであることを示していると主張する。

マーティンの写真は、植民地期ジャマイカにおいて、当局や「アーカイブの番人(guardians of the archive)」によって意図的に隠蔽されてきた。ここでいう「番人」とは、ジャック・デリダ(Jacques Derrida)の言葉を借りれば、権力構造の中でアーカイブのアクセスと意味を管理・制御する主体を指す。

しかし、その写真はやがて時間と空間を超えて発展し、拡散していくことになる。

マーティンのイメージは、写真を通じた「対抗的な語り」あるいは「影の歴史(shadow history)」として出現した。それは、写真を植民地主義的な「逮捕・制圧」の装置として利用する権力構造から、文字通りにも比喩的にも逃走しようとする行為に関わっている。加えて、その過程には、「写真のインデクス性」、すなわち現実と直結する証拠としての写真の機能そのものを拒絶する要素も含まれていた。

マーティンのイメージは、長期間の潜伏と出現、消失と再出現、形の獲得と否定を繰り返す歴史を持つ。そして、その再構築の過程は、写真というメディアの物質性と意味生成の可能性を拡張するものであり、まさに**アフロトロープ的な表象の特性と潜在力を体現している。

本作は、独立後のジャマイカにおける初の本格的な自主制作映画であり、同国白人プランター階級出身のヘンゼル監督にとっても、これが長編デビュー作となった。脚本は、黒人劇作家トレヴァー・ローン(Trevor Rhone)との共同執筆によるものである。

他の映画作品等の情報はこちらから。

参考文献:

1. The Harder They Come review – Jimmy Cliff falls hard in visceral revenge western

2. “I WAS HERE BUT I DISAPEAR”: Ivanhoe “Rhygin” Martin and Photographic Disappearance in Jamaica ![]()

3. The story of Rhygin: The Two-Gun Killer

作品情報:

名前: ハーダー・ゼイ・カム(The Harder They Come) 監督: Perry Henzell

脚本: Perry Henzell、Trevor D. Rhone

制作国: Jamaica

製作会社: International Films Inc.時間: 109 min

ジャンル: 犯罪/ドラマ

※日本語翻訳あり

No Comments