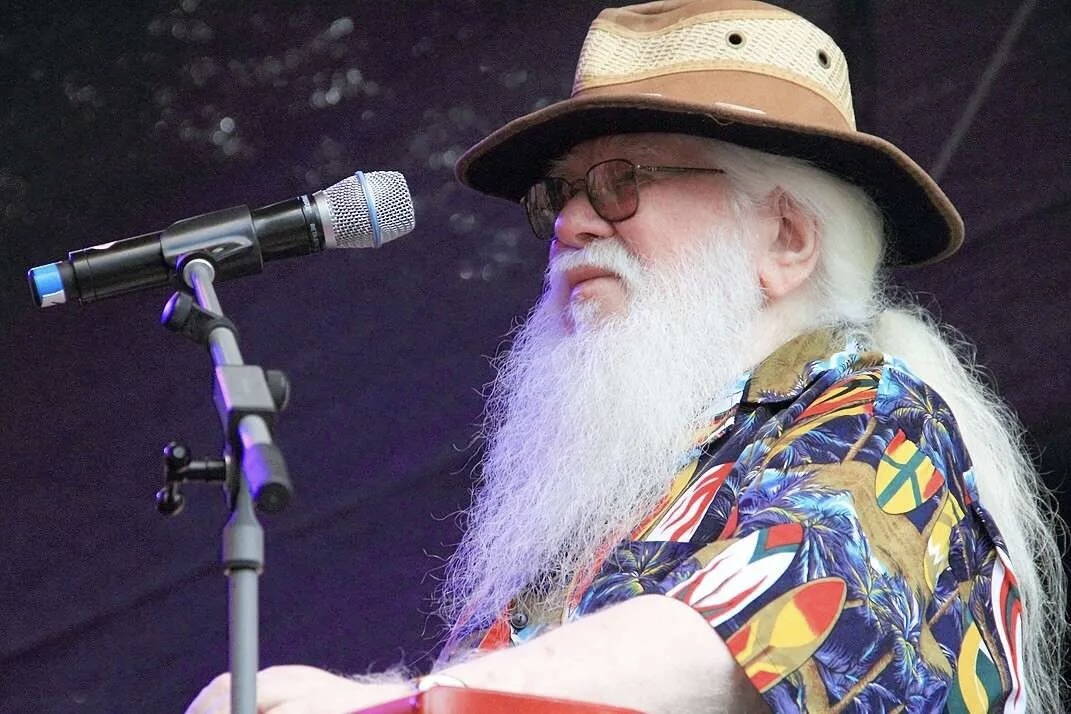

(Photo: João Atala)

作曲家でありマルチ・インストゥルメンタリストとして知られるエルメート・パスコアール(Hermeto Pascoal)が、9月13日(土)、89歳でリオ・デ・ジャネイロにて死去した。8月30日からサマリターノ・バーハ病院に入院しており、肺線維症による呼吸器系の合併症を治療中だった。最期の数時間で容体が急変し、多臓器不全のため亡くなったと、『コヘイオ・ブラジリエンセ(Correio Braziliense)』紙が報じている。

「音楽界の魔術師(O Bruxo)」として知られたパスコアールは、あらゆる音を旋律に変える独自の才能で広く知られていた。ロイター通信によれば、彼の実験的な音楽手法は、伝統的な楽器だけでなく、鳥のさえずりや子どものおもちゃ、家庭用品に至るまで、日常のあらゆる音を取り込むというものだった。彼自身はこのスタイルを「普遍音楽(música universal)」と呼び、ジャンルや常識に縛られない真の創造者であった。

彼の音楽キャリアは、ジャズ、ブラジル音楽(MPB)、クラシックといったジャンルを自由に横断し、即興と創造の自由を追求する革新に満ちた道のりであった。唯一無二の音楽的表現を通じて、世界中の聴衆を魅了し続けた。『エグザメ』誌によると、パスコアールの最期は家族や音楽仲間に囲まれ、「愛する者たちとともに旅立った」と、公式声明で伝えられている。

幼少期からアコーディオンやフルートなどを独学で習得し、やがてポスト・ボサノヴァ期のブラジル・ジャズにおいて不可欠な存在となった。マイルス・デイヴィスとの共演や、歴史的名盤『Slaves Mass』などを通じて、国際的にも高い評価を受けた。彼が生涯で遺した楽曲は1万曲以上にのぼり、その前例のない創造力を物語っている。

代表作の一つである「Música da Lagoa(ラグーンの音楽)」では、演奏者たちが水の中に身を浸し、ガラス瓶やフルートを用いて、水音とともに演奏を行う。1999年には、口を水に半分沈めたままカップに向かって歌い、即興演奏を繰り広げる彼の姿がテレビ放映され、その革新性を象徴するシーンとして語り継がれている。

彼の作品の根底には、ブラジルの田舎に根ざしたフォーク文化が力強く息づいていた。実験精神に満ちたその音楽は、同時に大地と人間性に深く根差しており、聴く者の心を揺さぶり、鼓舞し続けてきた。その逝去は音楽界にとって大きな損失ではあるが、彼の魔法のような遺産は、これからも何世代にもわたって生き続けるだろう。

エルメート・パスコアールは1936年、ブラジルのラゴア・ダ・カノア(Lagoa da Canoa)という町で生まれた。1960年代から70年代にかけて、ブラジルで最も人気のあった女性シンガー、エリス・レジーナ(Elis Regina)は「彼はアラゴアス(Alagoas)で生まれた神だ」とまで称賛した。

アラゴアス出身のこの音楽家は、生涯でおよそ一万曲以上を作曲したと推計されている。その膨大な作品群には、ソロ楽器曲から交響曲、大編成バンド、室内楽に至るまで、幅広い楽器編成と音楽形式が見られる。彼の創作は、音楽史において作曲家が到達し得る最大限の幅を網羅しており、「根源的」な現象(水の音、動物の声、人の身体そのものから発せられる音)と、「複雑」な構造(無調性や複調性)のあいだを自在に往来する。その極のあいだには、ブラジル北東部の民俗音楽、フォーホー(forró)、ショーロ(choro)、ボサノヴァ(bossa nova)、ジャズ、さらには、即興の火山のような彼の創造力が音を生み出すあらゆる物体が含まれている。

幼少期のエルメートは、極めて独創的な方法で音楽の才能を示していた。祖父の鉄屑置き場から音を探し出し、キャスターという植物の茎を削って笛を作り、鳥たちと「会話」したという逸話も残っている。

8歳のときには、父親の8ベースのアコーディオンをこっそり弾き始めた。彼に音楽の才能があると気づいた父パスコアールは、兄のゼ・ネト(Zé Neto)にも同様の才能を見出し、牛を一頭売ってできる限り良いアコーディオンを購入した。その後、兄弟デュオは「ガレゴス・ド・パスコアール(Galegos do Pascoal)」として知られるようになり、地元のダンスホールでは熱狂的な聴衆を集めるようになった。最年少の「ガレゴ」であったエルメートは、すでに異なる音の組み合わせを実験していたという。

十代の頃、パスコアール兄弟はレシフェ(Recife)の「ジョルナル・ド・コメルシオ(Jornal do Comércio)」ラジオ局で働き始めた。そこでエルメートは、ギタリストのロムアルド・ミランダ(Romualdo Miranda)による地元のショーロ・バンドに参加する。このロムアルドは、伝説的マンドリニスト、ルペルセ・ミランダ(Luperce Miranda)の兄弟であり、後にエルメートの妻となるイルザ(Ilza)の叔父でもある。このラジオ局で、パスコアール兄弟は、アルビノのアコーディオニストであり天才的な音楽家シヴカ(Sivuca)と出会う。彼らは「O Mundo Pegando Fogo(燃える世界)」というトリオを結成した。年上だったシヴカは、兄弟の音楽的レパートリーを広げるうえで重要な役割を果たした。やがてシヴカがリオデジャネイロに移住することになり、トリオは解散。エルメートはその後、ラジオでパンデイロ(pandeiro)を演奏するようになり、「パンデイロの小さなシヴカ(Little Sivuca of the Pandeiro)」と呼ばれるようになる。

演奏の腕は確かだったが、パンデイロはエルメートの飽くなき音楽的探究心を満たすには不十分だった。そんな彼に、伝説的なパンデイロ奏者ジャクソン・ド・パンデイロ(Jackson do Pandeiro)が「アコーディオンにこだわりなさい」と助言する。エルメートはこの言葉を受け入れるが、ラジオ局の管理者により停職処分を受ける。局は彼をカラウル(Caruaru)の支局に左遷し、兄ゼ・ネトは別の町へ送られることとなった。それから一年後、エルメートは依然としてカラウルにいたが、その頃にはすでにモダンなハーモニーを習得していた。偶然、町を通りかかったシヴカが彼の演奏を聴いて感銘を受ける。レシフェへ戻ったシヴカは、ラジオ局に強く掛け合い、反抗的で型破りなこの若い音楽家を擁護。その熱意により、エルメートはラジオ局に復帰することとなり、さらに賃金の増額まで勝ち取った。

1958年、エルメートとイルザはリオデジャネイロに移住し、「ラジオ・マウア(Radio Mauá)」のペルナンブーコ地方のパンデイロ楽団に参加。アルバム『Batucando no Morro(丘の上で打楽器を鳴らして)』を録音した。アコーディオン奏者が伝統的ショーロのグループと有機的に融合するその様は、音楽の革命的な可能性を理解する者にとって、極めて興味深いものであった。

自己流ながらもレパートリーが着実に形を成し始めていたエルメートは、リオ・デ・ジャネイロのナイトシーンでピアノを弾き始めた。最初に参加したのはヴァイオリニスト、ファファ・レモス(Fafá Lemos)のグループであり、続いてフルート奏者コピーニャ(Copinha)のオーケストラでも演奏した。

マルチ・インストゥルメンタリストとしてのエルメートの自己教育的な姿勢は、この文章の範囲を超えてさらに深く分析する価値がある。幼少期、視力に部分的な障害があり、楽譜をほとんど読めなかったことも一因となり、彼は独学で音楽を学ぶ道を選ばざるを得なかった。このような状況が、偶発的な音を世界のどこからでも取り入れることのできる、新しく複雑な作曲体系の発展に大きく寄与することとなった。

1961年、エルメートはフルートを携えてサンパウロへ移住する。そこで彼はピアノとともに新しいグループ「Som Quatro」を結成し、同名のアルバムを録音。サンバ・ジャズのサウンドを特徴とするグループであった。その後、サンブラサ・トリオ(Sambrasa Trio)を結成。1965年のアルバム『Em Som Maior』には、彼の代表作のひとつ『Coalhada』が収録されている。

さらに1966年には、エアルト・モレイラ(Airto Moreira)、テオ・デ・バロス(Theo de Barros)、エラルド・ド・モンチ(Heraldo do Monte)と共に、クアルテート・ノーヴォ(Quarteto Novo)を結成。もともとは作曲家・歌手であるジェラルド・ヴァンドレ(Geraldo Vandré)の伴奏グループとして始まったプロジェクトだった。クアルテート・ノーヴォは、ブラジル北東部のモーダルな音素材を前衛的に扱い、当時の器楽アンサンブルで主流だったサンバ・ジャズの流行を意図的に回避した。より本質的で、典型的なブラジル音楽に根ざした即興性を積極的に取り入れることで、他国の音楽に迎合することなく、土着のルーツに基づく強靭な音楽的ビジョンを追求したグループである。「他国」や「世界のどこか」という観点で語れば、クアルテート・ノーヴォのアルバムは、あのビートルズ(The Beatles)が聴いて称賛したという逸話さえ残っている。当時のブラジルでは、文化的ナショナリズムを掲げる左派の一部がロックンロールに懐疑的な視線を向けていたにもかかわらず、である。国民主義的理想に根ざしたこの姿勢の象徴的なエピソードとして、クアルテート・ノーヴォは伝説的な「第3回全国ソング・フェスティバル(3rd National Song Festival)」にて、エドゥ・ロボ(Edu Lobo)の楽曲『Ponteio』の伴奏を担当し、見事に優勝を果たす。一方で、同じフェスティバルで次点となったジルベルト・ジル(Gilberto Gil)の『Domingo no Parque』の伴奏を断ったことも、広く知られている。

エルメートがポップやロックに一定の距離を置いていたからといって、それを排外主義と解釈すべきではない。1969年には、エアルト・モレイラ(Airto Moreira)と歌手フローラ・プリム(Flora Purim)からの招待を受け、アメリカへと渡った。これは、米国のジャズ最前線をめぐる創造的な冒険の始まりでもあった。アラゴアス出身のこの音楽家は、当時もっとも革新的とされた演奏家たちすら凌駕するほど、先進的で独自の感性を持っていた。

エアルト・モレイラがエルメートをマイルス・デイヴィスに紹介した際、マイルスは「このブラジル人のすべての曲を録音したい」と語った。だがエルメートの返答は、「いや、自分のアルバムを作るから、3曲だけ取り上げてほしい」というものだった。この返答にマイルスは愉快そうに笑い、それ以来エルメートを親しみを込めて「クレイジー・アルビノ(狂ったアルビノ)」と呼ぶようになった。後にマイルスは、彼を「世界で最も印象的な音楽家のひとり」とまで評している。

1970年、エルメートはニューヨークでアルバム『Hermeto』を制作した。オーケストラ的な豊かさとスケールを備えたこの作品は、彼のソロ作品群のなかでも画期的な位置を占めている。自身にとって初めての編曲作品でもあったが、エルメートはそのことを共演者のエアルト・モレイラとフローラ・プリムに告げていなかったという逸話も残っている。このアルバムには、ジョー・ファレル(Joe Farrell)、サッド・ジョーンズ(Thad Jones)、ロン・カーター(Ron Carter)といった伝説的なジャズ・ミュージシャンが参加し、フル・オーケストラも編成されていた。

ロサンゼルスでは、トム・ジョビン(Tom Jobim)のアルバム『Tide』『Cantiga de Longe』、さらにエドゥ・ロボ(Edu Lobo)名義の『Mendes Presents Lobo』に参加している。また1970年と1971年には、エアルト・モレイラのLP『Natural Feelings』および『Seeds on the Ground – The Natural Sound of Airto』において、ほぼすべての楽曲の作曲と編曲を担当した。

1971年にマイルス・デイヴィスが発表したアルバム『Live‑Evil』には、エルメートが提供した3曲──「Igrejinha」「Selim」「Nem um Talvez」──が収録されている。これらの楽曲はすべてマイルス名義で発表されたが、エルメート自身はその状況を否定することなく、むしろ「もし彼(マイルス)があの音楽を自分のものだと言ったのなら、それはもう、そうなのだ」と語っている。そこには、音楽そのものへの絶対的な献身と、マイルスへの深い敬意がにじんでいる。

1972年、エルメート・パスコアールは国外にとどまることを望まず、盛大な歓迎を受けてブラジルに帰国した。その年、サンパウロ芸術批評家協会(São Paulo Association of Art Critics)から「ベスト・ソリスト(Best Soloist)」として称賛された一方で、国際ソング・フェスティバル(International Song Festival)では彼らしい異色の出来事も起こった。楽曲「Sereiarei」の演奏中、ステージに2頭の豚を「楽器」として登場させたところ、主催者側がその行為を問題視し、マイクを切るという騒動となったのである。

1973年にはLP『A Música Livre de Hermeto Pascoal(エルメート・パスコアールの自由音楽)』を発表。このアルバムは、名曲「ベベ(Bebê)」で幕を開け、父・セウ(Seu)パスコアールと母・ドナ(Dona)ディビナに捧げた「O Gaio da Roseira(ローズブッシュの枝)」で締めくくられている。参加メンバーには、彼の初期グループの仲間──ドラマー/ピアニストのネネ(Nenê)、パーカッションのアンウンシアソン(Anunciação)、ベースのアルベルト(Alberto)、サックスとフルートを担当するマジーニョ(Mazinho)、ボラ(Bola)、ハムレト(Hamleto)──が名を連ねたほか、ストリングス・オーケストラと、動物を「演奏者」として用いたオーケストラという二重構成も話題を呼んだ。この年もサンパウロ芸術批評家協会から「アレンジャー・オブ・ザ・イヤー(Best Arranger of the Year)」として高く評価された。

1976年には、ワーナー・ブラザース(USA)からLP『Slaves Mass』をリリース。この作品にも、動物の「歌声」を取り入れた楽曲や、代表作のひとつ「Chorinho pra ele」などが収録されている。このアルバム以降、エルメートの国際的な活動は飛躍的に拡大。第1回国際ジャズ・フェスティバルでの公演をはじめ、チック・コリア(Chick Corea)、ジョン・マクラフリン(John McLaughlin)、スタン・ゲッツ(Stan Getz)らとの共演は今も語り継がれる名演となった。

1978年には、新たなバンドを率いてアルバム『Zabumbê‑Bum‑Á』を発表。メンバーにはネネに加え、イチベレ・ズワルグ(Itiberê Zwarg/ベース)、ペルナンブーコ(打楽器)、ザベレ(Zabelê/打楽器と歌)、ジョヴィーノ・サントス・ネト(Jovino Santos Neto/鍵盤)、カカウ・ジ・ケイロス(Cacau de Queiroz)およびニヴァルド・オルネラス(Nivaldo Ornellas/サックスとフルート)が参加している。また、「São Jorge」「Santo Antônio」では、父セウと母ドナ・ディビナも演奏に加わっており、エルメートが都市的な洗練された感覚を持ちながらも、決して故郷のルーツを忘れなかったことを物語っている。彼の音楽は、経験のあらゆるレベルが交差する一点──まるでボルヘスの小説に登場する「アレフ(Aleph)」のような場所を指し示していたのである。

1979年のライブ・アルバム『Live in Montreux』は、北東ブラジルの音楽と普遍的なサウンドが、世界有数のジャズ・フェスティバルの観客に認知される瞬間をとらえた作品である。彼がフォーホーに対して示したアプローチは、タンゴにおけるアストル・ピアソラ(Astor Piazzolla)の革命的手法に匹敵すると評され、北東ブラジルの音楽の深みを世界に鮮烈に示した。例えば「Remelexo」では、幻のような祈祷的な詠唱が、ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルの頂上から、まるでアントニオ・コンゼェイェイロ(Antônio Conselheiro)がその舌の賜物を授かるかのように響き渡る。この比喩は奇妙に思えるかもしれないが、決して荒唐無稽ではない。1984年の作品『Lagoa da Canoa, Município de Arapiraca』には、カヌードスの戦争(War of Canudos)を題材にした楽曲が収められているのだ。

1970年代のブラジル文化シーンにおいて、エルメートはその型破りな風貌とともに、忘れがたい存在感を放っていた。彼は「音の魔術師」あるいは「音の魔法使い」と呼ばれ、歌手エリス・レジーナに至っては「アラゴアスで生まれた神」と讃えた。この時期にリリースされた最も挑戦的なアルバムのいくつか──タイグアーラの『Imyra, Tayra, Ipy』、ファギネルの『Orós』、ホベルチーニョ・ヂ・ヘシーフィの『Robertinho no Passo』──は、部分的または完全にこの「魔法使い」による編曲作品である。

数十年後、エルメートは「ブラジルのポピュラー音楽は“ボールを蹴る”感覚を取り戻すべきだ」と語り、音楽界に蔓延している“実験への恐れ”を批判した。彼がこの言葉に説得力をもたらすのは、ジャブール地区の自宅を24時間稼働の創作工房へと変貌させた存在だったからである。1980年のアルバム『Cérebro Magnético(磁気の脳)』の発表以前から、エルメートとドナ・イルザの家は、1990年代初頭まで彼のグループの拠点として機能していた。同じジャブール地区には、イチベレが娘たちを育て、ジョヴィーノ、フルート奏者カルロス・マルタ、ドラマーのマルシオ・バイーアがそれぞれ家を借り、ペルナンブーコはマドゥレイラから日々通っていた。この「グループ=家族」は毎日6時間ものリハーサルを重ね、エルメートは休むことなく作曲を続けた。この創造的な拠点は「ジャブール学派」と呼ばれた。これらの日々の創作の様子は、1981年に映画監督トマス・ファルカスによって制作されたドキュメンタリー『Hermeto Campeão(エルメート・チャンピオン)』に記録されている。

この“チャンピオン”には、どこか本当にメシア的な雰囲気が漂い、一種のカルト的な魅力すら感じさせた。彼のミュージシャンたちは、まるで歓喜に満ちたトランス状態に入り、使徒団のような一体感を見せていた。彼のコンサートは5時間にも及ぶことがあり、演奏者たちは会場を後にしても管楽器を吹き続けながら街角を曲がり、バスに乗り込むことさえあった。その様子に触発された一部の聴衆が、後を追いかけることも珍しくなかった。まさにカエターノ・ヴェローゾが歌ったように、それは「エルメート的秘教(pascoal hermetisms)」そのものだったのである。

『Hermeto Pascoal & Grupo』(1982年)、『Lagoa da Canoa, Município de Arapiraca』(1984年)、『Brasil Universo』(1985年)、『Só Não Toca Quem Não Quer』(1987年、同年シャープ賞インストゥルメンタル・グループ部門受賞)、『Mundo Verde Esperança』(1989年、商業リリースはされず)、『Festa dos Deuses』(1992年、インストゥルメンタル・アルバム部門受賞)──さらにリカルド・ルア監督の映画『Sinfonia do Alto Ribeira』──は、このグループの結束力と音楽的な豊かさを示す代表的な作品群である。

エルメートが「アウラの音」と呼ぶ現象の録音は、1984年のアルバムで初めて登場した。これは、話し言葉の断片をハーモニーや旋律として固定し、それを楽曲化するという革新的な手法であり、後の『Festa dos Deuses』などでさらに深化していった技法である。

幼少期から、エルメートには人間や動物、物体の“話す”声が無調の音楽のように聴こえていた。この感覚は彼の和音の構築やハーモニーの創出方法に決定的な影響を与えている。1981年に録音され、41年後にリリースされた『Planetário da Gávea』収録の「Ferragens(鉄器)」を聴けば、その独特な感性がよく伝わってくるだろう。アルヂール・ブランキとギンガが『Chá de Panela』で歌った通り、「エルメート・パスコアールは、ゴミから飛行機まで、すべてに音階があると理解する才能を与えてくれた」。ソロ・ピアノ・アルバム『Por Diferentes Caminhos(さまざまな道を通って)』により、エルメートは1988年のシャープ賞インストゥルメンタル・アルバム部門を受賞。オープニング曲「Pixitotinha」は同年、最優秀インストゥルメンタル音楽賞を獲得した。

彼の交響作品はほとんど知られていないが、1986年にサンパウロ美術館で行われた「Sinfonia em Quadrinhos」をサンパウロ青少年オーケストラが演奏した映像や、カンピーナス市立オーケストラによる「Suíte Pixitotinha」(この曲はコペンハーゲン交響楽団で初演され、ブラジルではサンパウロ市交響楽団がイサーク・カラビチェフスキー(Isaac Karabtchevsky)指揮で演奏した)などはYouTubeで視聴可能である。しかし、「Sinfonia do Boiadeiro」「Suíte Paulistana」「Sinfonia Berlim e sua gente」といった作品の録音はまだ見つかっていない。

彼の頭の中ではオーケストラの音が絶え間なく鳴り響いていたことが、1999年にRádio MECレーベルからリリースされたCD『Eu e Eles(私と彼ら)』からもうかがえる。このアルバムでは、すべての楽器を彼自身が演奏し、“一人オーケストラ”を実現している。また、同じ1999年にイチベレは「イチベレ・オルケストラ・ファミーリア(Itiberê Orquestra Família)」を結成した。これは若いインストゥルメンタリストたちが集まり、彼がジャブール学派で学んだ作曲原理に基づく新たなレパートリーを探求するグループである。

このファミリー・オーケストラの第2作『Calendário do Som(音の暦)』は2005年にリリースされた。1996年から1997年にかけて、エルメートが1日1曲、合計366曲(うるう年を含む)書いた“全人類への誕生日プレゼント”の中から27曲が収録されている。さらに、1999年にEditora Senacから出版された楽譜集『Calendário』には、366曲のファクシミリ譜が掲載されており、スピリチュアルなコメントや独自の記号法が書き込まれている。そこには絵や記号も混ざり合い、彼の独学による遊び心と精密な構造が決して矛盾しない創造の道が示されている。

また、『Calendário』の完成前である2002年には、1989年にリリースされなかった同名のアルバム『Mundo Verde Esperança』を発表した。この作品には、グループの中核メンバーであるイチベレとマルシオ・バイーアに加え、息子のファビオ・パスコアール(パーカッション)、アンドレ・マルケス(ピアノ)、ヴィニシウス・ドリン(サックス/フルート)が参加している。さらに、オルケストラ・ファミーリアの一部メンバーであるジョアナ・ケイロス(声・クラリネット・バスクラ)、ベッチ・ドーウ、マリアナ・ベルナルデス(声)も参加した。

このアルバムには13曲が彼の孫たちに捧げられており、“音楽的な孫たち”と“祖父”の出会いを描いた作品となっている。

参考資料:

1. Hermeto Pascoal

2. Três vezes vencedor do Grammy Latino, o multi-instrumentista Hermeto Pascoal morre aos 89 anos

3. Hermeto Pascoal, um dos maiores nomes da música brasileira, morre aos 89 anos no Rio

No Comments